Artículo de Carmen Mena García, historiadora y catedrática de la Universidad de Sevilla. Departamento de Historia de América.

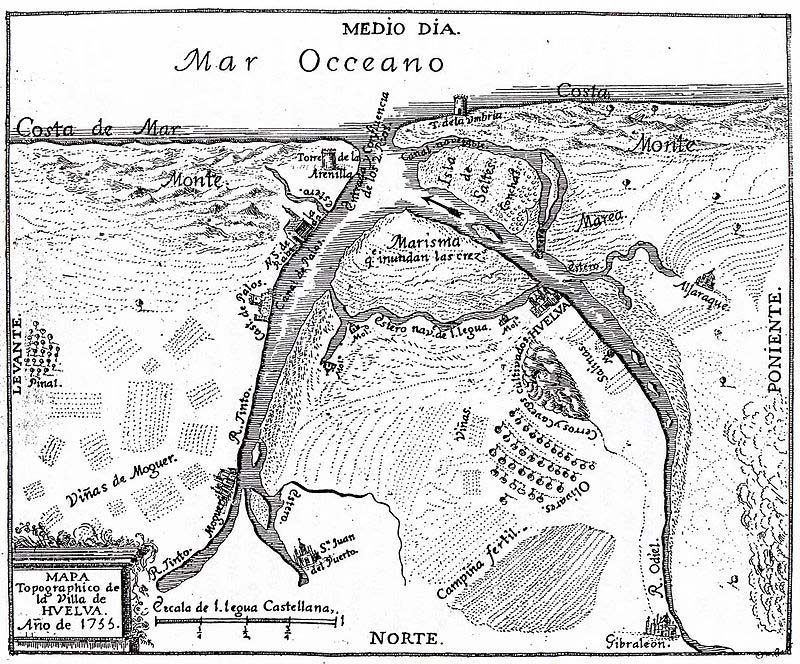

El 20 de mayo de 1506 moría en Valladolid el Gran Almirante y Virrey de las Indias, Cristóbal Colón, el gran descubridor de un nuevo continente. ¿Y los marineros andaluces? ¿Qué ocurrió con aquellas villas del litoral Atlántico que adquirieron fama por ser la “cuna del Descubrimiento”? Por lo que hoy sabemos, desaparecido Colón, la gran escuela marinera de los viajes exploradores seguirá mostrando una enorme vitalidad y proporcionando muchos de sus mejores hombres a las empresas americanas hasta casi quedar vacía, como sucedió, por ejemplo, con Palos de la Frontera (Huelva) que veinte años más tarde se había convertido en una villa de mujeres abandonadas y ancianos porque todos los vecinos, jóvenes y menos jóvenes, estaban ausentes.

Peter Boyd Bowman en su bien conocido Indice geobiográfico calcula que casi el 70% de los marineros que pasaron a las Indias entre 1493 y 1519 eran de origen andaluz. Habían ido a aquellas nuevas tierras acompañando a Colón, y luego, los encontramos dirigiendo los Viajes Andaluces y, más tarde, formando parte de las principales expediciones dirigidas a la conquista de la Tierra Firme: al Darién, a México, al Perú…; e incluso se atrevieron a buscar un estrecho marítimo en un lugar ignoto del continente americano, guiados por el portugués Hernando de Magallanes. ¿Quién puede dudar del arrojo y valentía de estos hombres?

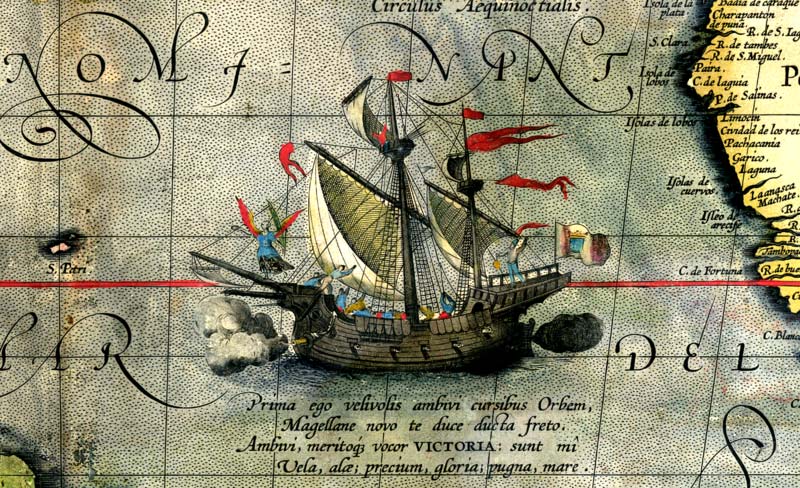

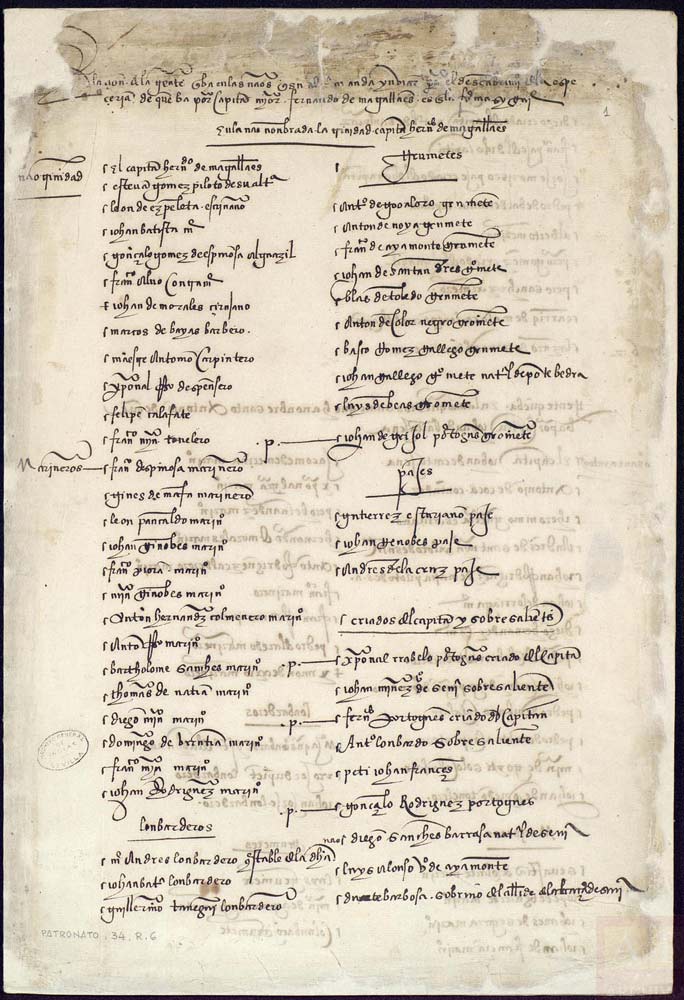

Ahora bien, las dotaciones de los barcos que zarparon en busca de la Especiería (1519) ofrecen anomalías importantes que llaman la atención a cualquier observador. No son abrumadoramente andaluzas, como lo fueron años atrás, y además la presencia de marinos extranjeros –sobre todo portugueses e italianos- resulta demasiado elevada para lo que era habitual. Las cifras hablan por sí solas. Finalmente de los 255 embarcados en la armada de Magallanes, 136 eran españoles (53%) y 104 extranjeros (40%): 35 portugueses, 30 italianos, ocho griegos, nueve franceses, cinco de Bretaña, otros cinco de Flandes, tres alemanes, tres irlandeses, un inglés, cuatro negros (tres de ellos esclavos), un hindú de Goa, un esclavo de Malaca, y cabe la posibilidad de que también fuera malayo, pese a que su topónimo sugiere otra cosa, un grumete llamado Martín de Ayamonte.

No está muy claro tampoco el origen de Andrés de la Cruz, tal vez un indio o mestizo americano. De ser así, nada menos que los cuatro continentes, “las cuatro partes del mundo” (Europa, Asia, África y América) estaban representadas en la armada confiada a Magallanes, que como un crisol de razas y culturas navegaba franqueando los océanos y ensanchando el mundo. Todos eran varones, porque el Rey prohibió expresamente que embarcaran mujeres, y según, las pautas religiosas de la época, se aconsejó a Magallanes y a su compañero Ruy Falero que vigilasen para que no fuese ningún renegado o para que nadie invirtiese su tiempo de ocio en naipes, dados y otros juegos de azar “por no ser servicio de Dios”.

Respecto a la procedencia de los marineros españoles, salta a la vista por los datos que aún se conservan que el grueso de la participación española en la expedición de Magallanes (53% del total), lo conformaban dos regiones: Andalucía (24%) y Vascongadas (13%), seguidas a gran distancia por los oriundos de Castilla la Vieja (6%) y otros rincones del interior peninsular y el reino de Aragón. Exceptuando a Almería, todas las provincias andaluzas estaban representadas, al menos con un hombre. Pero sin duda fueron los marinos del litoral onubense (28), de Huelva (13), de Palos de la Frontera (9), de Ayamonte (2), de Moguer (1), de Lepe (1) e incluso del interior como Trigueros (1) y Bollullos del Condado (1), quienes junto a los sevillanos (25) encabezaron la lista.

Aun siendo importante la participación andaluza, ya que representa casi la cuarta parte de la gente de mar, no obstante, si la comparamos con otras expediciones de la época, pierde un significativo peso respecto al conjunto. Ya Magallanes advirtió de la dificultad de encontrar tripulantes en los puertos andaluces para marinar su armada. Y no mentía. La gente se mostraba muy desconfiada por tratarse de un capitán portugués, es decir, de un extranjero y, además, se excusaban alegando que los sueldos eran demasiado bajos para una empresa tan arriesgada.

Dado que los voluntarios en Sevilla escaseaban, Magallanes no dudó en buscar marineros en otros puertos y envió emisarios a Cádiz, Málaga y Huelva. El piloto de Palos de la Frontera, Juan Rodríguez Mafra, del que luego nos ocuparemos, recibió 13 reales “para yr al Condado a buscar gente”. Viajaba en compañía de dos paisanos de Huelva: Diego Martínez y el experimentado marino, Antón Fernández Colmenero, con la misión de reclutar hombres en la comarca onubense. Los resultados fueron desalentadores, pues sólo consiguieron enganchar a dos hombres.

Junto a la punción demográfica de las villas onubenses, que se vuelcan decididas a explorar y colonizar las nuevas tierras y se desangran en el esfuerzo, otros factores parecen coadyuvar en la falta de brazos: por ejemplo el aumento de la demanda de tripulantes para otros viajes, conforme el proceso expansivo y colonizador se refuerza.

Por su inmediatez, conviene tener presente que en estos momentos se preparaban en el Puerto de las Muelas (Sevilla) otras dos expediciones también en busca de la Especiería: una en seguimiento de la armada de Magallanes, compuesta por cinco barcos y otra, de tres embarcaciones y 151 tripulantes, dirigida por Gil González Dávila (criado del obispo Fonseca) y Andrés Niño (el famoso piloto de Moguer), a las costas del Mar del Sur. Es de suponer que la gente de mar andaluza y, entre ella, muchos onubenses, optaría por engancharse en las citadas flotas.

La participación de Huelva en la gran aventura liderada por Magallanes se concretó en muy diversos aspectos y no se limitó tan sólo al aporte marinero. En el mes de noviembre de 1518, dado que las obras se ralentizaban y la necesidad de operarios para la reparación de los cinco barcos que integraban la armada era urgente, desde las villas del Condado onubense, famosas por la pericia de sus calafates y carpinteros de ribera, se trajo al Puerto de Sevilla a un equipo de once calafates de refuerzo que trabajaron durante cierto tiempo a pie de obra, a 85 maravedís por día. Varios probablemente eran de Lepe, como sugieren sus apellidos toponímicos:

- Gonzalo Martín (y su hijo Pedro)

- Francisco Gallardo

- Pedro Martín

- Juan García

- Cristóbal de Lepe

- Diego Díaz

- Juan de Lepe

- Cristóbal García

- Gómez Hernández

- Hernando Medel

En los gastos realizados durante los meses que duraron los preparativos las referencias a la provincia onubense afloran por doquier: barqueros transportando en sus naves, Guadalquivir arriba, botas y pipas para envasar el vino en Sevilla, tales como Cristóbal García, vecino de Huelva, Pedro Sánchez Romo, vecino de Lepe, o Juan Lorenzo, vecino de Cartaya. Proveedores de alimentos para dar de comer a la marinería durante el viaje, como Diego Martín de Huelva, quien suministró 12 fanegas de almendras, así como los serones y lías de esparto para su envasado o como Álvaro Martínez, vecino de Santa Olalla, que vendió 54 arrobas y dos libras de miel envasadas en botijas, destinada al rancho de los que enfermaran durante la singladura. También se adquirieron en Huelva 16 cuarterones de higos, probablemente para el mismo fin.

Dado su poder para conservar los alimentos, el vinagre era un ingrediente fundamental en la preparación de los adobos, como lo sigue siendo hoy día. Nada más comenzar los preparativos de la armada, incluso antes de la adquisición de las unidades navales, el factor Juan de Aranda y el capitán Magallanes se apresuraron en comprar en Moguer (Huelva) una partida de 200 arrobas de vinagre, al que luego, tal y como se acostumbraba, se añadió cierta cantidad de yeso.

Esta práctica era usual en aquellos tiempos y se utilizaba del mismo modo con el vino para preservarlo y clarificarlo, tal y como indicaba un tratadista de la época: “El yeso hace que el vino no se dañe, echándolo al cocer en ello y hácelo claro, y si el vino es de poca fuerza, échenle mayor medida que si fuese recio”. Y a continuación lanzaba esta advertencia: “más el yeso daña mucho el cuerpo”.

Una vez enyesado, el vinagre fue convenientemente envasado en botijas “esteradas e vidriadas”, de una arroba cada una, que proporcionaron los olleros de Triana, Arévalo y Juan de Olmedo, por 12 maravedís la botija. Luego, el producto tuvo que aguardar almacenado en la Casa de la Contratación de Sevilla durante todo un año.

Desde antaño, las villas marineras del litoral onubense, lo mismo que las gaditanas y malagueñas, encontraban en la pesca, que no sólo cubría la demanda interna sino que también era objeto de exportación, una de sus fuentes de ingresos más tradicionales. Desde la villa onubense de Ayamonte, suministradas por Antón Fernández, llegaron a Sevilla los cazones -20 docenas- y hasta 10.000 sardinas blancas y relucientes, envasadas en cinco jarras, que no iban destinadas al rancho diario, como los cazones, sino a servir de cebo para la pesca durante el viaje.

Protagonistas onubenses en el Viaje de Magallanes y Juan Sebastián del Cano

Algunos de los marinos de Huelva que se alistaron en esta expedición quedaron en tierra a última hora, como Lázaro de Torres, vecino de Aracena, a quien Magallanes decidió reemplazarlo en las Canarias por Hernán López “por la necesidad que del abia para hazer carbón para la fragua”, o Francisco Roldán y un tal Ginés, ambos de Moguer, que después de cobrar un adelanto de su sueldo tomaron las de polvorosa, se perdieron por las calles de Sevilla y nunca llegaron a embarcar.

Pero hubo otros que decidieron jugarse la vida junto a Magallanes, entre los cuales merece destacarse a Antón Fernández Colmenero, el marinero de la Trinidad, al que ya mencionamos, que fue uno de los legendarios partícipes de los grandes viajes exploradores de la era de los Descubrimientos y uno de los afortunados supervivientes de la expedición magallánica.

Cuando en 1519 embarcó en Sevilla en la flota de la Especiería Antón dijo ser natural de Huelva, aunque tradicionalmente se le ha considerado de Palos de la Frontera. De él se conserva su firma lo que indica que no pertenecía al mundillo de analfabetos, demasiado frecuente entre la gente de mar, fuera cual fuera su cargo. Tenía por entonces cuarenta y cinco años de edad y era ya un auténtico lobo de mar, pues había viajado con Vicente Yáñez Pinzón en su primer viaje al Brasil (1499-1500) junto a su primo Diego Fernández Colmenero, sobrino político de Vicente Yáñez Pinzón (por estar casado con una hija de Martín Alonso Pinzón) y se había relacionado con los más famosos navegantes de aquella deslumbrante época. Como él mismo declaró cuando testificaba en los famosos Pleitos Colombinos, en 1492 había desatendido los ruegos de los Pinzones para alistarse con Colón en su viaje descubridor. Algo lo hizo desconfiar y ni siquiera la presión de Vicente Yáñez y Martín Alonso sirvieron para convencerlo.

Juan Rodríguez Mafra: un veterano de los viajes colombinos

El piloto de Palos de la Frontera, también conocido con el apodo de “Juan Barbero”, -tal vez por sus habilidades sanitarias, como barbero-sangrador- era uno de los más expertos navegantes de fines del XV y comienzos del XVI y un veterano de los viajes colombinos, pues había acompañado al Gran Almirante en su segundo viaje descubridor, que zarpó de Cádiz en 1493.

Rodríguez Mafra era hermano de Diego de Lepe y sobrino de los Pinzones, la famosa saga familiar de marinos onubenses, por lo que puede decirse que cuando vino al mundo su destino ya estaba marcado. Pese a sus largas ausencias, el vínculo con su familia de Palos, que ya ha echado raíces a ambos lados del océano, no parece debilitarse. Antes, por el contrario, con una generosidad digna de un hombre orgulloso de sus raíces, antes de embarcarse en la flota de la Especiería escribe al monarca preocupándose por la situación económica de “las mujeres e hijos de ciertos parientes suyos que murieron en las Indias… y “que al tiempo que murieron dejaron heredades, casas y otras cosas empeñadas, y los acreedores se las quitan y venden”.

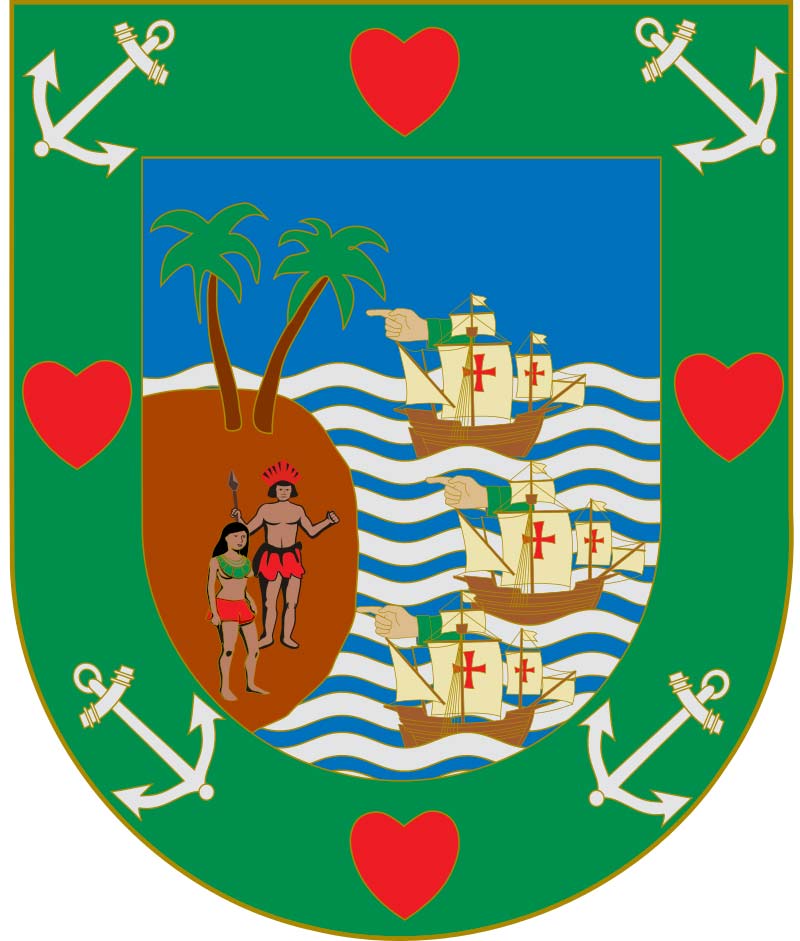

Rodríguez Mafra también se afana por conseguir el reconocimiento de los Pinzones y encabeza la petición de un escudo de armas familiar que el monarca otorga en Barcelona, el 23 de septiembre de 1519, cuando ya la flota ha abandonado Sanlúcar de Barrameda: “por la presente vos hacemos merced e queremos que podáis tener e traer por vuestras armas conocidas tres carauelas al natural en la mar e de cada una ellas salga una mano mostrando la primera tierra que así fallaron e descubrieron en un escudo tal como este … e por orla del dicho escudo podays traer e trayays unas ancoras e unos coraçones las quales dichas armas vos damos…” [Archivo General de Indias, Indiferente, 420, L.8]

En 1519 Mafra exhibía una intensa trayectoria de más de treinta años como maestre y piloto y ostentaba el título de piloto real, formando parte de un selecto cuerpo de marinos que navegaban a las órdenes de la Corona y estaban bajo la supervisión de la Casa de la Contratación de Sevilla. Había atravesado el océano en numerosas ocasiones y explorado nuevas tierras, de manera que este maduro paleño, de casi 50 años, cuando fue seleccionado por la Corona para participar en la expedición de la Especiería pilotando la San Antonio (junto al piloto y astrólogo Andrés de San Martín) acumulaba una experiencia marinera que muy pocos podían exhibir.

Otro rasgo peculiar lo acompañaba: no sabía leer ni escribir; era un hombre rudo e inculto que ignoraba todo lo concerniente a astros y latitudes, pero el mar estaba en sus genes y cuando gobernaba un barco se sentía orgulloso y seguro de sus facultades. Daba igual que fuera un perfecto analfabeto. Nadie mejor que él sabía cómo manejar las velas para ceñir el viento, navegar sorteando los escollos marinos o capear una gran tempestad.

En este viaje lo acompañaba su hijo Diego que debía tener unos ocho o diez años y ocupaba por su tierna edad una plaza de paje en el mismo barco que guiaba su padre: la nao San Antonio, precisamente la mayor de la flotilla con sus 144 toneladas.

Desde un primer momento, Rodríguez Mafra colaboró activamente con Magallanes en los preparativos de la armada hasta convertirse en un aliado fiel. Ya vimos cómo fue enviado al Condado de Huelva a reclutar voluntarios, pero también recibió otros encargos, que cumplió sin rechistar, como la compra en Ayamonte de una gruesa partida de sardinas (a las que nos referimos más arriba), destinadas a servir de cebo para la pesca en alta mar y la sal necesaria para su conservación.

Asimismo Mafra vigiló atentamente que carpinteros y calafates realizaran adecuadamente las reparaciones de los barcos hasta hacerlos marineros.

Y en estas estaba cuando se produjo un grave altercado conocido por los historiadores como el “incidente de la bandera”. Sucedió en la madrugada del 21 de octubre de 1518 mientras Magallanes supervisaba las labores de carenado de su nao –la Trinidad– que yacía volteada en la ribera, aprovechando la bajamar. En un momento determinado el capitán portugués dio orden de arbolar su escudo de armas sobre el cabestrante, sin que aún se hubiera colocado el pendón con las armas reales en el palo mayor, presidiendo la arboladura, como era obligado.

Desde un primer momento, la hostilidad de los sevillanos a una empresa comandada por un extranjero era más que manifiesta y cualquier incidente podía encender la chispa del polvorín. Los curiosos que contemplaban la escena quisieron ver en aquella bandera los cinco escudos azules (escudetes o quinas) en forma de cruz de la bandera portuguesa y comenzaron a murmurar que aquellas eran las armas del rey de Portugal. Las conversaciones fueron subiendo de tono hasta desembocar en una violenta asonada. Alguien debió llamar al alcalde de la mar y éste conminó a Magallanes a quitar aquella bandera. Viendo que no lo conseguía, el alcalde azuzó a la turba que a punto estuvo de acabar con la vida de Magallanes, mientras el factor del rey de Portugal, sin duda el agente provocador, contemplaba, entusiasmado, la escena. Acudieron los alguaciles con sus armas y cogieron “por los pechos” a Magallanes. El piloto Juan Rodríguez Mafra, que salió en su defensa, fue herido en una mano de un espadazo.

Digna de destacar fue también la intervención del doctor Matienzo, el tesorero de la Contratación, quien pese a sus años se jugó la vida para proteger al capitán portugués: algunos testigos vieron cómo los alborotadores “con las espadas desnudas sobre su cabeza le querían dar”. Ante la gravedad de la situación, Magallanes y los que trabajaban reparando la nao no tuvieron más remedio que salir huyendo de aquel escenario.

Más tarde el Rey conminó a los culpables exigiéndoles una explicación. El piloto Juan Rodríguez Mafra, que había realizado una defensa heroica de su jefe, acrecentó su figura como un hombre fiel y valiente y de estas virtudes daría sobradas muestras durante el viaje. Por ejemplo, en unos de los momentos más críticos de la expedición cuando una parte de la tripulación se amotinó contra Magallanes en el Puerto de San Julián (Patagonia argentina). En medio de la asonada, mientras las armas salían a relucir y los primeros amotinado eran pasados a cuchillo, el piloto paleño saldría en defensa de su capitán general jugándose la vida, una vez más.

En algún momento del viaje Mafra pasó de la nao San Antonio a la Concepción. A bordo de este último barco falleció, tal vez de escorbuto, un 28 de marzo de 1521 cuando la armada ya había alcanzado Butuán (al norte de Mindanao). El escribano registró su fallecimiento con una escueta nota: “este mismo día murió Juan Rodríguez Mafra, piloto de la Concepción, de enfermedad”. De su hijo Diego no se tienen noticias ciertas, aunque hay quien sospecha que regresó sano y salvo a Sevilla en la San Antonio cuando esta embarcación desertó en el estrecho y dio la vuelta a España.

El despechado Ginés de Mafra. ¿Otro miembro de la saga de los Pinzones?

Bastante más joven que el anterior era Ginés de Mafra, pues tenía unos veinticinco años de edad cuando entró al servicio de Magallanes, primero trabajando en la reparación de los barcos y luego como marinero de la Trinidad (la nao capitana). Sin duda vinculado por alguna vía con la dinastía de los Mafra de Palos de la Frontera (Huelva), Ginés estaba casado con Catalina Martínez del Mercado y se había avecindado en la citada villa onubense, aunque dijo ser oriundo de Jerez de la Frontera.

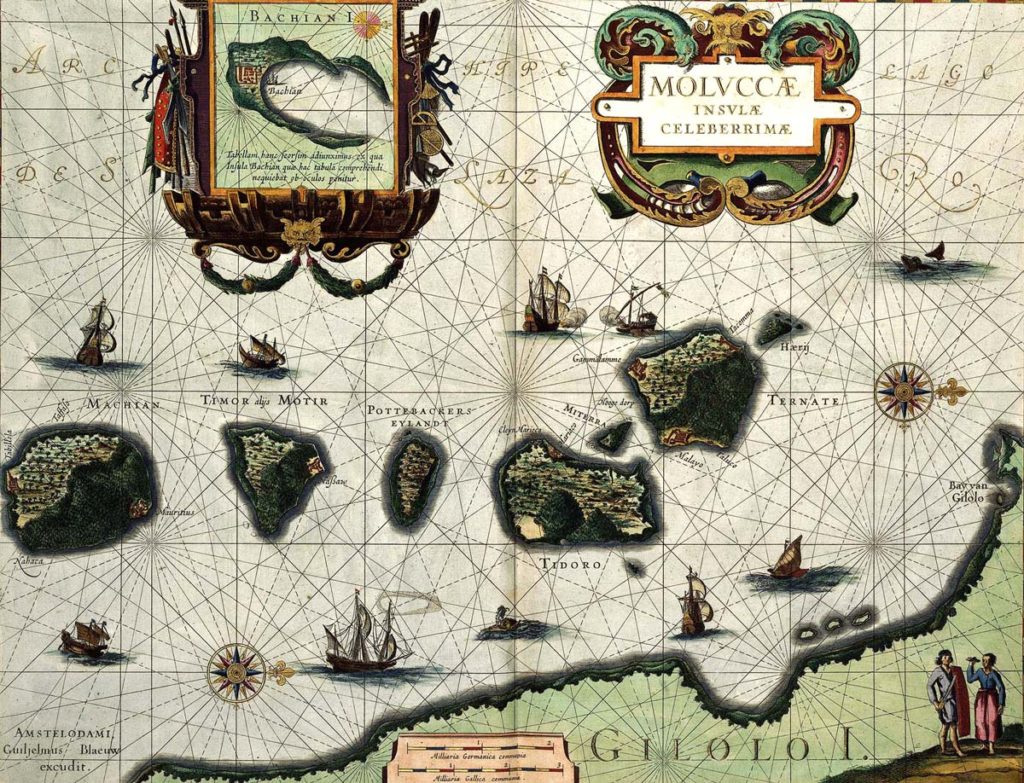

Ginés de Mafra fue uno de los privilegiados que consiguió dar la vuelta al mundo, aunque por una vía diferente a los que regresaron a Sevilla con la nao Victoria. Después de ser capturado por los portugueses en las Molucas, junto al resto de sus compañeros de la Trinidad, soportó toda clase de penalidades en su largo recorrido por los presidios portugueses en Asia hasta que por fin, trasladado a Lisboa, consiguió ser liberado, allá por enero de 1527.

El regreso al hogar familiar de Palos de la Frontera resultó todo un fiasco para el marinero ausente. Catalina, su esposa, dándolo por muerto, se había emparejado con otro hombre, razón por la cual el despechado Ginés no dudó en denunciarla por delito de adulterio y apropiación indebida de la casa y los bienes familiares: “Que entretanto que él estuvo en nuestro servicio en el dicho viaje Catalina Martyn del Mercado, su muger, le fizo adulterio con otro e se juntó y está con él so color quel dicho Ginés de Mafra hera muerto e quel le dejó unas casas e otros bienes e fazienda lo qual ha malbaratado…” [Archivo General de Indias, Indiferente 412, L.12.]

El monumental enfado del marido abandonado, que había soportado un auténtico calvario antes de regresar a Palos y había salvado la vida por los pelos, era más que comprensible. Pero habrá que convenir que aquella situación no era tan extraordinaria. Los peligrosos viajes oceánicos y las largas ausencias de los marineros ponían en una situación más que comprometedora a sus esposas, desvalidas, sin ingresos, abocadas a unas vidas miserables y ajenas a cualquier certeza sobre el paradero del marido ausente.

En los años que siguieron a aquella amarga experiencia el marinero -ya convertido en experto piloto- participó en otros viajes y aventuras. El último del que se tiene noticias lo sitúan en México en 1542. Se sabe que en la citada fecha Ginés de Mafra pilotaba uno de los barcos de la armada organizada por el virrey Mendoza con destino a las Filipinas, comandada por el capitán Ruy López de Villalobos. Para entonces se describía a sí mismo como “hombre de pocas palabras y verdaderas” y confesó que “traía escrito de su mano y por relación todo el suceso de la armada de Magallanes que como testigo de vista a todo se halló y lo había escrito y lo dio al autor, sabiendo de él que quería hacer de todo ello un libro”.

Entre la gente de mar de aquella época, tan humilde como iletrada, no abundaban los hombres que alcanzasen el nivel de las primeras letras y mucho menos que fueran capaces de redactar de su puño y letra un relato minucioso y bien estructurado de una experiencia vital, cualquiera que fuera ésta. La conocida como “Relación de Ginés de Mafra” se incluyó finalmente en una obra de autor desconocido que con carácter general incluía las primeras expediciones a la Especiería y constituye, sin lugar a dudas, uno de los relatos más interesantes de esta aventura.

Diego Martín: el marinero chismoso

Dada las numerosas bajas producidas durante la larguísima singladura a causa del escorbuto y de los enfrentamientos con los indonesios algunos hombres mudaron de oficio, sustituyendo a los ausentes y aupándose a puestos que no le correspondían.

Sin duda uno de los ascensos más señalados y no menos controvertidos fue el del onubense Diego Martín, marinero de la capitana, quien “no siendo suficiente para marinero, quanto más para ser maestre”, fue promovido por Magallanes a maestre de la Victoria para cubrir la baja causada por la muerte del maestre italiano, Antón Salomón, ejecutado por sodomita al llegar al Brasil.

Todos reconocían las habilidades de Martín como “reportador de parlerías”, que es como se definía en aquel entones a un cotilla, a alguien dado a la intriga y a meter cizaña en los momentos más críticos. También que Diego Martín solía llevar a Magallanes todo lo que sus compañeros comentaban en el silencio de la noche o en la oscuridad de la bodega y que podía ser de interés para su jefe, como por ejemplo, la conspiración que el capitán Mendoza tramaba a sus espaldas en las vísperas del desdichado y sangriento motín de San Julián.

No hace falta decir que por esta vía el marinero soplón terminaría ganándose la confianza de Magallanes y una recompensa adecuada: la de maestre, sucesivamente, de dos barcos: la Victoria y la Concepción, sin tener preparación alguna para ello

Ocasio Alonso: El vecino de Bollullos que avistó el Pacífico

Ocasio Alonso o Bocacio Alfonso -que por ambos nombres se le identifica en los documentos de la época- había nacido en 1488 en Bollullos (hoy conocida como Bollullos Par del Condado por estar cerca –“par”- del Condado de Niebla) y estaba casado con Teresa Hernández. Según el padrón de 1503, la villa, por entonces señorío de los Medinasidonia, contaba con 175 vecinos (unos 875 habitantes) a los que se les estimaba un caudal de 2.061.816 maravedís, menos de la mitad, por ejemplo, que las localidades marineras de Almonte o San Juan del Puerto. Lugar del interior dedicado a las actividades agrícolas y especialmente a las labores vitivinícolas, Bollullos sufría periódicamente los efectos de las malas cosechas, ya fuera por las plagas de langosta, sequías, temporales u otras calamidades.

Entonces la hambruna hacía su aparición y el fantasma del hambre y de la indigencia azotaba a sus vecinos. No es de extrañar, por tanto, que durante estos trágicos episodios la localidad expulsara a los más aventureros a buscarse la vida en las aguas del litoral atlántico, no muy lejos del terruño, o en los márgenes del gran río de Sevilla donde se aprestaban las flotas de Indias y crecían las oportunidades del comercio americano.

Allí, en Bollullos, Teresa aguardaba el regreso del marido ausente, así como Diego Alonso de los Lagares, padre de Ocasio, miembro de una dinastía de inspiración vinatera –los Lagares- que arraigó con fuerza en la zona, perpetuándose hasta hoy día. A propósito, el académico Juan Gil nos sorprende al desvelar que este Diego Alonso con un caudal estimado en 160.000 maravedís encabezaba en 1503 la lista de los más ricos de Bollullos. La pregunta surge de inmediato: ¿Qué llevó a su hijo Ocasio a abrazar un oficio que era uno de los peores considerados y menos remunerados del mercado laboral?

De Ocasio Alonso, el marinero de tierra adentro, no se guardan noticias ciertas con anterioridad a 1519, aunque es de suponer que cuando decidió engancharse en la expedición de Magallanes, siendo un hombre maduro de 30 años, gozaba ya de experiencia en la navegación atlántica y también de cierta cultura, puesto que sabía firmar. El maestre de la Santiago, Baltasar Genovés, lo admitió en su nave, que era la más pequeña de las cinco, pero llevaba un puñado de paisanos onubenses a bordo, de Palos, de Huelva y de Trigueros, que harían más llevadera la singladura del bollullero durante el peligroso viaje.

Precisamente por tratarse de la más ligera de las cinco y la más maniobrera, cuando la armada llegó a la bahía de San Julián en el extenso litoral patagónico, Magallanes la eligió para explorar el río de Santa Cruz, sospechando que por allí había un estrecho con tan mala fortuna que la nave encalló en los arrecifes y se hundió, aunque toda la tripulación se salvó de milagro, excepto el desdichado esclavo negro de Juan Rodríguez Serrano, el piloto de la embarcación.

Cuenta Pigafetta que después de un largo y dificultoso peregrinaje, los hombres consiguieron regresar por tierra a San Julián y unirse al resto del grupo. Como era lógico, a raíz del naufragio de la Santiago, los tripulantes tuvieron que ser distribuidos por las restantes embarcaciones. Ocasio Alonso fue enviado a la Victoria.

Nuestro personaje adquiere un protagonismo indiscutible cuando la flota navega sin saberlo por una de las bocas del paso marítimo que comunica el Atlántico con el Pacífico, del tan ansiado estrecho (luego de Magallanes), un sueño casi imposible al que se agarraba con fuerzas el capitán portugués cuando defendía su proyecto en España ante el joven Carlos I.

Descienden peligrosamente en dirección suroeste por latitudes nunca exploradas De nuevo suenan las alarmas. Un sexto sentido avisa al jefe de la expedición de que están cerca de alcanzar el objetivo y decide enviar por las aguas gélidas y brumosas una chalupa “muy bien equipada” para reconocer la zona. Pero antes Magallanes ofrece una recompensa: un buen puñado de monedas a aquellos que logren divisar un mar al final del estrecho. Tres hombres se ofrecen voluntarios y deciden jugarse la vida en aquella arriesgada misión: Roldán de Argote, un lombardero flamenco de la Victoria, Hernando de Bustamante, el barbero extremeño de la Concepción y nuestro marinero Bocacio Alonso. ¿Qué los impulsa a ello? Seguramente la ambición.

Según José Toribio Medina, en su recorrido por el brazo de mar, los exploradores divisaron un montículo y considerando que aquella atalaya –en adelante conocida con el nombre de “Campana de Roldán” en honor al artillero- les permitiría contemplar el horizonte decidieron escalar a lo más alto, mientras Roldán de Argote probablemente los aguardaría custodiando el batel. “Los marineros de la chalupa –refiere Pigafetta- volvieron el tercer día y nos comunicaron que habían visto el cabo en que terminaba el estrecho y un gran mar, esto es el Océano”.

Nada más conocerse la noticia –confiesa el italiano- “todos lloramos de alegría”. Este cabo –añade- fue llamado el Deseado porque, en efecto, deseábamos verle largo tiempo”. Llegados a este punto, la imaginación se dispara y nos conduce inevitablemente a años atrás cuando Juan Rodríguez Bermejo (Rodrigo de Triana) en el viaje descubridor de Colón daba el grito de ¡Tierra, tierra! al avistar América.

Ahora, en los primeros días de noviembre de 1520, Hernando de Bustamante y Bocacio Alonso gritarían ¡el mar, el mar! al divisar en la distancia todo un Océano: el Océano Pacífico, tal y como de forma tan inapropiada lo bautizaría Magallanes pasado el tiempo. Era el mismo océano (la Mar del Sur) al que llegó Vasco Núñez de Balboa siete años atrás en el istmo de Panamá, solo que no halló el paso marítimo simplemente porque no estaba allí.

Tres años después, una vez en Castilla, el emperador Carlos, atendiendo a la promesa efectuada por el capitán Magallanes (ya fallecido), les concedió a cada uno 4.500 maravedís por “las albricias cuando saltaron en tierra y se descubrió el estrecho” (Real Cédula de 30 de octubre de 1523). El desgraciado Roldán de Argote, aunque también salvó la vida, se quedó sin recompensa. Nadie explica por qué razón.

Por ser sobradamente conocidas no es preciso rememorar aquí las durísimas circunstancias del viaje a las Molucas y especialmente del retorno a Sevilla de los tripulantes de la Victoria con el capitán Juan Sebastián del Cano al frente. Entre los cuarenta y siete europeos que lograron escapar con vida y embarcaron en Tidore, se encontraba nuestro Ocasio Alonso, quien tuvo que soportar, como el resto de sus compañeros, la hambruna, un mar embravecido y las fortísimas rachas de viento que zarandearon la nave en la travesía del Indico Sur, como una hoja en un gigantesco torbellino.

Alonso esquivó a todos los elementos, incluido el terrible escorbuto, pero cuando ya se encontraba casi al final de la aventura tuvo la desgracia de caer en manos del enemigo. En efecto, cuando la ajada Victoria estaba a punto de irse a pique y sus tripulantes, enfermos y hambrientos, decidieron fondear, por acuerdo unánime, en la factoría portuguesa de la isla de Santiago (Cabo Verde) para buscar auxilio, haciéndose pasar por navegantes que regresaban de América, fueron descubiertos.

Avisado a tiempo de que un barco portugués se dirigía hacia la Victoria para capturarla, el capitán Juan Sebastián del Cano dio orden de largar velas y zarpar a toda prisa, dejando en tierra a trece de sus compañeros, entre ellos al bollullero. Una vez más, Ocasio Alonso se había ofrecido como voluntario, junto a otros doce hombres, para acercarse a la isla en un batel en busca de alimentos y esclavos. La misión era sumamente peligrosa puesto que suponía meterse en la boca del lobo, es decir de los portugueses, con tan mala fortuna que terminaría siendo apresado. Enfermo y al borde de la desesperación, más de cinco meses permaneció Bocacio retenido en Cabo Verde. Andado el tiempo, el emperador Carlos I intercedió por los presos ante el rey de Portugal, Juan III, “el Piadoso”, que era su primo y al mismo tiempo cuñado.

El 25 de febrero de 1523 Ocasio regresó, por fin a Sevilla y fue reclamado muy pronto para testificar por la parte española en la Junta de Badajoz-Elvas en la que se discutieron entre España y Portugal, las dos potencias marítimas rivales, los derechos territoriales sobre las islas Molucas (Probanza de la posesión del Maluco, 1524). Ya para entonces tenía la faltriquera llena, pues había cobrado su sueldo y demás beneficios del viaje.

El proceso resultó muy complejo para la mayoría. Los supervivientes de la nao Victoria tuvieron que esperar dos años para recibir sus emolumentos, que contemplaban el sueldo (una vez descontados los meses de anticipo) y el producto de las quintaladas de clavo correspondientes a cada uno, según el cargo. Casi todos cobraron en dos o tres plazos, que se prolongaron hasta 1524. No obstante, en los primeros días del mes de marzo se les adelantó una primera parte. Hacía ya seis meses que habían llegado a Sevilla. Es de suponer que estarían ansiosos por recibir la bolsa de ducados que se depositaba en sus manos y que serviría para aliviar la agobiante situación familiar, después de tan larga ausencia.

Por su parte, Ocasio Alonso fue, junto a Pigafetta, el único que cobró de una vez su sueldo íntegro (46.080 maravedís). ¿Por qué se le dispensaba este privilegiado trato a un simple marinero? Bajo la frialdad de los números otro dato llama la atención. En ellos consta que durante el viaje Ocasio y su inseparable amigo el barbero Bustamante hicieron varios préstamos a algunos de sus compañeros, tales como Martín de Magallanes, Martín de Ayamonte, Antonio de Acosta y el francés Pierre Gascón. ¿Tan boyante era su situación?

Por cierto, en los apuntes de la tesorería de la Casa de la Contratación figura también una escueta nota flanqueando el libramiento de Ocasio. Dice así: “Reçebio seys ducados (2.250 maravedís) por ser en la muerte de Mendoza”. El apunte resulta de lo más esclarecedor. Constata que durante el motín de San Julián contra el capitán Magallanes, Ocasio no sólo se mantuvo fiel a su jefe sino que participó activamente en el asesinato de Luis de Mendoza, capitán de la Victoria y tesorero de la armada, que había sido uno de los inspiradores de la revuelta. Aunque nadie lo ha dejado por escrito, es de suponer que a raíz de este suceso, el bollullero pasaría a convertirse en uno de los tripulantes favoritos del portugués.

J.T. Medina constata que Ocasio Alonso aún vivía el 8 de julio de 1532. En esta fecha se le abonaron en Sevilla cierta cantidad de maravedís que le había quedado debiendo Pierre Gascón. Al parecer, esa es la última noticia que se conserva de él. Desde entonces los datos que se conocen están relacionados con sus herederos más directos e indican que se afincaron en las Indias.

Recientemente F.L. Jiménez Abollado averiguó que Ocasio Alonso tuvo al menos un hijo, llamado Antón de Espina, pues, es sabido que en esta época los padres elegían aleatoriamente de otros miembros de la familia los apellidos de los hijos. Como tantos otros paisanos, este Antón de Espina un buen día decidió buscar fortuna en las Indias y zarpó para La Española (septiembre de 1538) en la nao del maestre Juan Bautista. Una vez allí contrajo matrimonio con Beatriz de Salinas y tuvo un hijo llamado Jerónimo de Espina, nacido en 1567.

A la muerte de su padre, el pequeño Gerónimo con tan sólo once años de edad obtuvo licencia del gobernador de la isla “para que pueda ir por cuanto va de consentimiento de la dicha su madre a cobrar cierta herencia que dejó el dicho su padre en la villa de Bollullos”. Una vez finalizadas todas las gestiones para poner a buen recaudo los bienes familiares, Jerónimo regresó a Santo Domingo.

Algunos datos sobre los supervivientes de la Vuelta al Mundo de la expedición Magallanes – Elcano

Sólo dos onubenses llegaron con Juan Sebastián del Cano a Sevilla, exhaustos, pero felices, a bordo de la nao Victoria: el experimentado Antón Fernández Colmenero, marinero de la Trinidad y Juan Rodríguez, de Huelva, marinero de la Concepción.

Pero el número de onubenses que logró salvar la vida en esta expedición fue mayor. Téngase en cuenta que algunos regresaron en la San Antonio, la nave que desertó al llegar al estrecho y volvió anticipadamente al puerto de partida. Se calcula que al menos nueve marineros originarios de Huelva regresaron en este barco a Sevilla. Dos, como Gómez Hernández y Ocasio Alonso formaban parte del grupo de los trece que fueron capturados por los portugueses en Cabo Verde. Y otros dos como Martín de Ayamonte y el paleño Bartolomé de Saldaña, grumete y sobresaliente de la Victoria, respectivamente, desertaron de su barco y escaparon en Timor (Insulindia) cuando la Victoria realizaba el tornaviaje a España. En definitiva, algo más de la mitad de los onubenses que embarcaron en la flota de Magallanes logró salvar la vida.

Los rezos y devociones también viajaban en los barcos y acompañaban a la gente de mar cuando el miedo a la muerte congelaba el corazón. En medio de las grandes adversidades, cuando el mar se embravece y los terribles temporales amenazan con engullir la desvalida embarcación, los navegantes imploraban, sobrecogidos, la ayuda y protección de santos y Vírgenes por las que guardaban una especial devoción, al tiempo que ofrecían limosnas si escapaban de aquel infierno.

A veces no hace falta indagar en el origen geográfico del marinero porque el sentimiento religioso al que se adscribía cada cual lo delataba fácilmente. Por eso, no debe extrañar que mientras los asturianos y navegantes en general ofrecieran sus limosnas a Santa Bárbola (Bárbara), protectora de las tormentas y del cuerpo de artilleros, los marineros de Huelva, bien representados en la expedición, dedicaron sus ofrendas a su patrona la Virgen de la Cinta. Debieron pensar que sus ruegos no fueron en vano porque lo cierto es que algo más de la mitad de los onubenses que embarcaron en la flota de Magallanes logró salvar la vida.