El Marte que recorren los vehículos enviados allí para estudiar su superficie y buscar signos de vida pasada es frío e inhóspito. Al estar más alejado del Sol que la Tierra la temperatura media en su superficie es de unos 50 grados centígrados bajo cero.

A diferencia de la Tierra, el planeta rojo cuenta con una atmósfera muy tenue que no le permite dotarse de un sistema ‘invernadero’ para atrapar el calor. Está prácticamente expuesto a los designios del Sol, de manera que la variabilidad térmica entre el día y la noche es abismal, hasta el punto de pasar de unos agradables 20 grados en las horas centrales del día, a menos de cien bajo cero en ausencia de Sol.

Estas condiciones de temperatura y radiación solar impiden la existencia de masas de agua líquida en su superficie, el elemento clave para que se desarrolle vida tal y como la conocemos en nuestro planeta. Sin embargo, esto no siempre fue así.

Cuál fue el cambio climático que heló a Marte

Hace unos 3.700 millones de años, en la transición entre los periodos Noachiano-Hesperiano, Marte experimentó un cambio climático de unas dimensiones inabarcables a la escala humana. Las transformaciones fueron radicales y provocaron que perdiera buena parte del calor, que por aquel entonces lo hacía un planeta donde había agua líquida y, por qué no pensarlo, incluso también algunos ejemplos de vida.

“Hace 3.700 millones años, Marte experimentó un cambio brusco. Sabemos que el clima cambió; se perdieron los océanos que supuestamente estaban en las latitudes altas del planeta; además, hubo un cambios a nivel mineralógico y en el vulcanismo”, explica la investigadora del grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad de Alicante (UA), Laura M. Parro, que ha participado en una investigación para estudiar los flujos de calor de Marte en esta época remota.

A qué se debió la pérdida de calor que heló Marte

Al parecer, tal y como muestran los datos analizados para la construcción de este modelo, la pérdida de calor se debió a un cambio en la dinamo del manto de Marte, que eliminó su campo magnético y dejó escapar a la atmósfera que en su día lo protegía de las pérdidas de calor y de la acción del Sol.

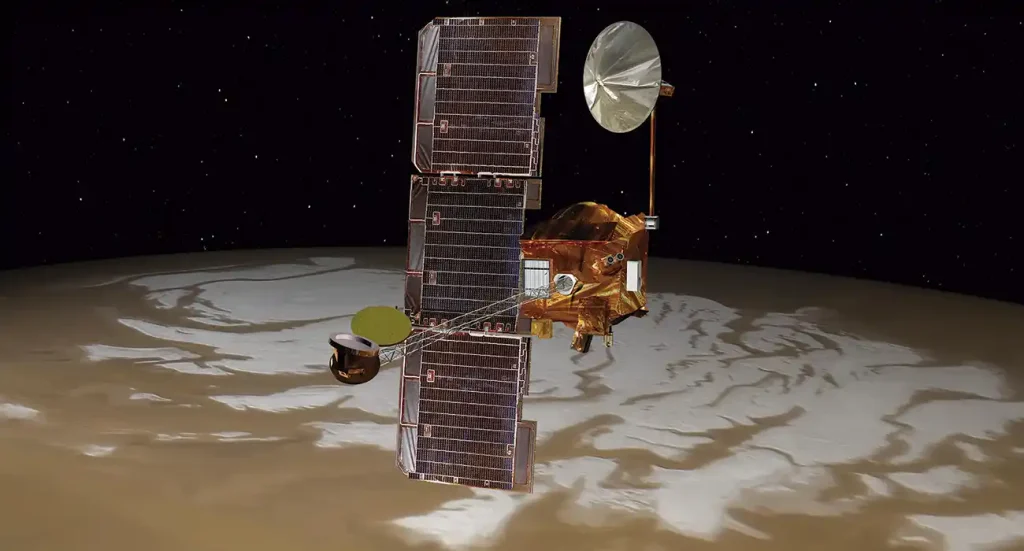

Cómo se ha reconstruido el pasado remoto del planeta rojo

Para realizar la reconstrucción del ambiente marciano en el periodo Noachiano-Hesperiano, el equipo del que formó parte esta investigadora de la UA analizó la presencia de elementos productores de calor, principalmente, elementos radiactivos. Se valieron de la información de las mediciones orbitales realizadas por el Espectrómetro de Rayos Gamma de la nave Mars Odyssey 2001, con las que se pudieron observar las variaciones geográficas en el espesor de la corteza.

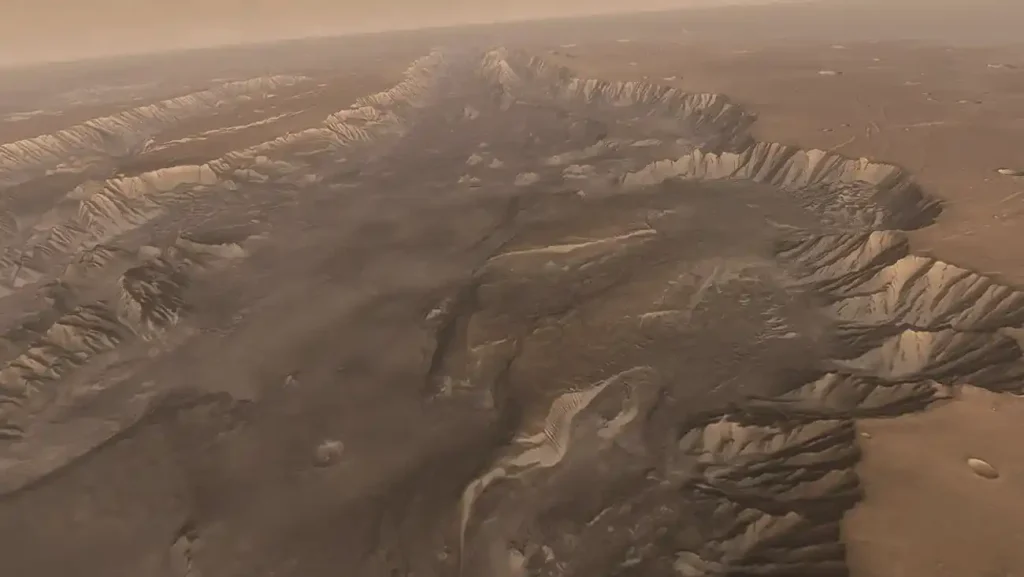

Los investigadores no tienen certezas de cómo fue realmente Marte hace 3.700 millones de años, pero el estudio de su topografía sí puede aportar una imagen aproximada de su realidad. Este planeta cuenta con la peculiaridad de que, a diferencia de la Tierra, carece de tectónica de placas. Esto se traduce en que su corteza apenas se ha modificado desde su creación, se cuentan con rocas prácticamente como se formaron en su origen, que aportan pistas muy valiosas sobre el ambiente que había en el pasado remoto del planeta.

La inmutabilidad de su terreno durante miles de millones de años ha sido clave para esta investigación. Ha permitido analizar los elementos radiactivos presentes en la corteza de Marte, que actuaron en aquella época remota y que contribuyeron a condicionar los flujos de calor. Minerales como el torio y el potasio, cuyo nivel de concentración han empleado para calcular la aportación de calor radiactivo al terreno, así como la pérdida de temperatura registrada en el planeta.

“Los elementos radioactivos generan calor al desintegrarse, y esta producción es mayor en épocas tempranas cuando el planeta está en formación. Así, sabiendo la cantidad de elementos radiactivos hay en la superficie de Marte calculamos cuánto calor estaba produciendo la corteza (especialmente) y el manto del planeta en aquella época”, aclara Laura M. Parro.

Junto a los materiales radiactivos, el estudio de las fallas ha ayudado a discernir cómo fue la transición de calor en el planeta, ya que se trata de fracturas en el terreno que se formaron en aquella época, empleados para construir una imagen de la evolución que ha experimentado el planeta rojo.

Cuánto calor perdió en el cambio vivido hace 3.700 millones de años

El análisis de todos los datos recabados por la nave de la misión Mars Odyssey ha permitido elaborar un modelo que determina un flujo de calor promedio entre 32 y 50 mW por metro cuadrado. El modelo tiene un punto flaco, reconoce la propia investigadora, ya que si bien es cierto que simula muy bien cómo era la parte ecuatorial del planeta, no afina tanto a la hora de determinar el comportamiento de los polos, donde se sabe que hay mayor concentración de agua congelada bajo la superficie, porque el instrumento de 2001 no pudo captar bien la concentración de material radiactivo de esas zonas.

Con esta investigación se han desvelado datos sobre el pasado de Marte, pero también tiene sus implicaciones en las misiones actuales y las que se lanzarán en los próximos años. Algunos puntos de disipación de calor en el pasado se mantienen activos en la actualidad y éstos contribuyen a derretir el hielo que hay bajo la superficie. Esto es importante, ya que el agua helada contiene gases que se liberan cuando se derrite y aportan información valiosa sobre la actividad del planeta.

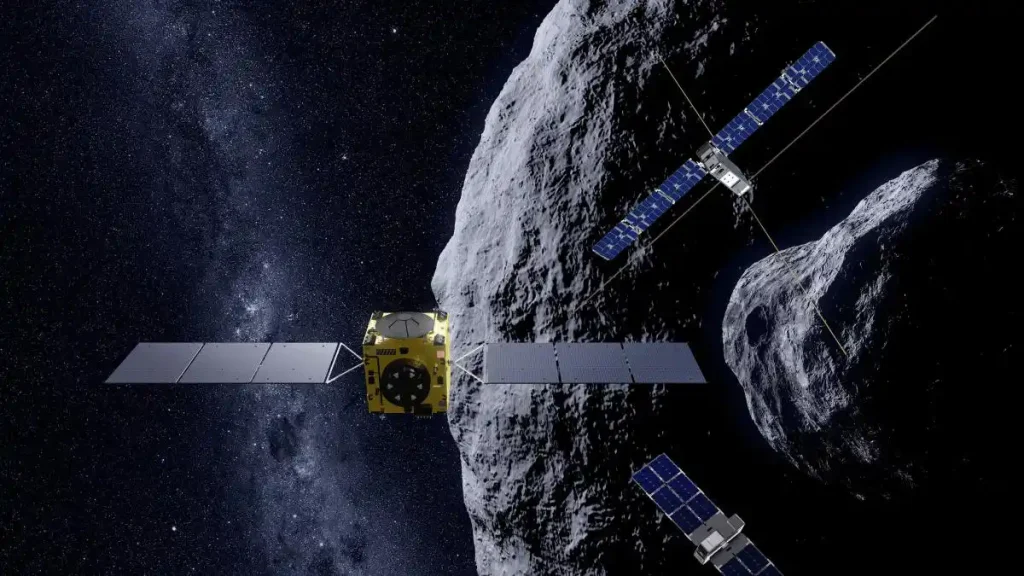

Estudio de objetos peligrosos que pueden impactar contra la Tierra

El grupo de Ciencias Planetarias de la UA tiene su vista puesta en los asteroides que orbitan cerca de la Tierra y que podrían llegar a impactar con nuestro planeta. Este grupo de investigación participa en Hera, de la Agencia Espacial Europea. Esta misión forma parte de la estrategia de defensa planetaria frente a colisiones asteroidales y representa una continuación de la prueba realizada por la NASA en septiembre de 2022, cuando la misión DART impactó a Dimorphos para modificar su órbita. Dimorphos el satélite del sistema de asteroides binarios Didymos, fue el primer objeto del Sistema Solar cuya órbita fue modificada por la actividad humana. Ahora, Hera realizará un estudio detallado tras el impacto.

El grupo de la UA analizará la estructura interna de los dos asteroides objetivo de la misión, así como de la evolución del material que se pudiera haber desprendido después del impacto con el que se desvió la órbita de Didymos. Esta información ayudará a evaluar la peligrosidad de los objetos que se acercan peligrosamente a la Tierra y garantizar la seguridad de nuestro planeta.