Artículo de Silvia Montero Martínez. Profesora Titular de Universidad Departamento de Traducción e Interpretación Directora de Servicios y Recursos Lingüísticos de la Universidad de Granada.

En el panorama académico y científico global, donde el inglés actúa como lengua franca, las universidades del ámbito panhispánico están llamadas a reconocer la importancia capital del español como lengua de ciencia y cultura

En 2020 el 57% de la producción científica del mundo hispanohablante se originaba en España, pero el porcentaje de textos de España publicados en español sólo era del 13%. Es necesario revisar aquellos sistemas de evaluación académica y de la investigación que penalizan la publicación en español, lo cual ha desplazado la lengua propia a favor del inglés.

Si se analiza el conjunto de textos indexados en WoS entre 2000 y 2020, el 90% están en inglés; otras lenguas, como el ruso y el español, aparecen con valores superiores al resto, pero siguen siendo insignificantes, por debajo del 2% del total.

Más del 70% de la producción científica en español se concentra en solo tres áreas temáticas: ciencias sociales, ciencias médicas y artes y humanidades. Al mismo tiempo, se observa una preocupante «pérdida de dominios léxicos» en español, especialmente, en las ciencias puras y los ámbitos técnicos.

La internacionalización académica se define como el proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en los objetivos, las funciones y la impartición de la enseñanza superior. Sin embargo, a pesar de esta definición amplia, la internacionalización en las instituciones de educación superior (IES) suele estar muy condicionada por el uso del inglés como lengua franca. Tanto los investigadores, como el profesorado universitario asumen el inglés como la lengua principal para la comunicación y difusión de su actividad científica.

Además, en muchas instituciones no angloparlantes, la oferta de titulaciones y asignaturas en inglés se considera el indicador clave de su internacionalización académica. Como resultado de esta tendencia, el plurilingüismo en el ámbito científico queda, a menudo, confinado a lenguas y áreas de conocimiento muy específicas.

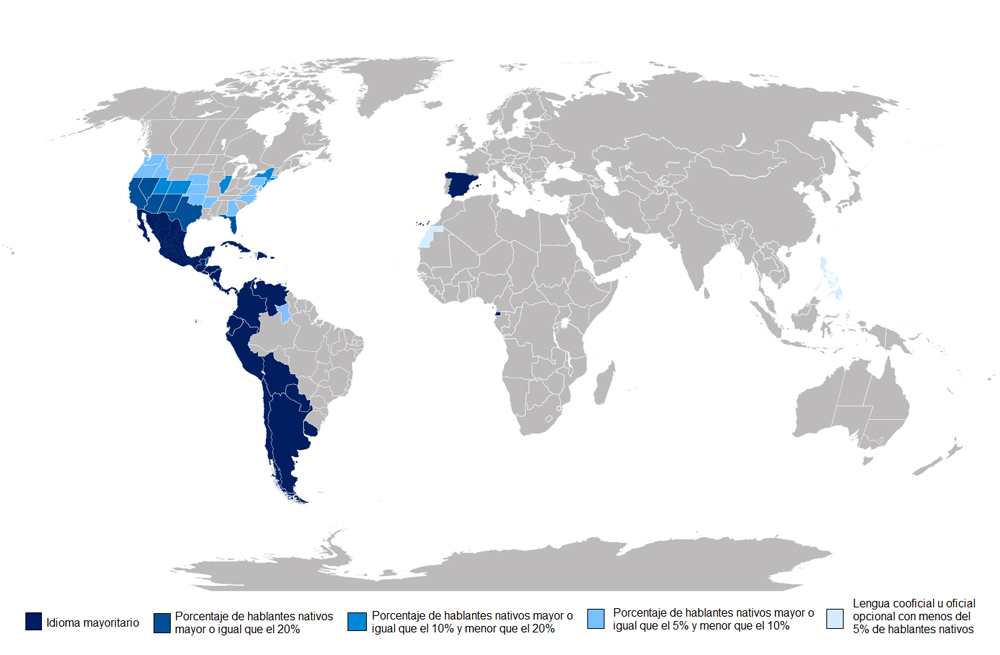

En este contexto, la lengua española presenta una situación paradójica notable. Por un lado, el español cuenta con una presencia global significativa, con casi 500 millones de hablantes nativos (6,2% de la población mundial); ocupa la tercera posición entre las lenguas más utilizadas en internet y, a nivel institucional, es la tercera lengua en la Organización de las Naciones Unidas y la cuarta en la Unión Europea.

Asimismo, según el Fondo Monetario Internacional, si la comunidad hispana de Estados Unidos constituyera un país independiente, su economía sería la quinta más grande del mundo, superando a la británica, la india y la francesa.

Por otro lado, el interés por el español se refleja también en la demanda de certificaciones de dominio como lengua extranjera. Aunque los sistemas de certificación tienen mayor peso en Europa, con una mayor variedad de exámenes y demanda de títulos oficiales, la certificación más popular en cuanto a número de candidatos evaluados es la del Consejo Americano de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL) de Estados Unidos, con más de 132 millones de candidatos entre 2018 y 2022.

Sin embargo, el español tiene una presencia limitada en la transferencia de conocimiento especializado. Un informe reciente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Real Instituto Elcano, junto con el Anuario del Instituto Cervantes 2023, confirman que la proporción de textos científicos publicados en español en revistas indexadas en Web of Science (WoS) es limitada. Si bien el 57% de la producción científica del ámbito hispanohablante se origina en España, en 2020 el porcentaje de textos de España publicados en español era del 13%.

Si se analiza el conjunto de textos indexados en WoS entre 2000 y 2020, el 90% están en inglés; otras lenguas, como el ruso y el español, aparecen con valores superiores al resto, pero siguen siendo insignificantes, por debajo del 2% del total. Por último, más del 70% de la producción científica en español se concentra en solo tres áreas temáticas: ciencias sociales, ciencias médicas y artes y humanidades.

Por tanto, uno de los principales retos es la escasez de publicaciones científicas en español. Como consecuencia, a pesar de que los países hispanohablantes generan conocimiento científico y tecnológico, se observa una preocupante «pérdida de dominios léxicos» en español, especialmente, en las ciencias puras y los ámbitos técnicos.

Este fenómeno refleja la ausencia de mecanismos lingüísticos propios, que permitan nombrar las nuevas realidades que surgen de los avances en estas ramas del conocimiento. En estos campos, los mecanismos más comunes para la creación de términos en español son los calcos y los extranjerismos, predominantemente procedentes del inglés, que se incorporan a los lenguajes científicos y técnicos.

Aunque dichos mecanismos pueden enriquecer las lenguas, en este contexto particular, evidencian la falta de verdaderos neologismos en español que respondan de forma eficaz a la rápida evolución del conocimiento.

En resumen, la limitada creación de terminología especializada es una de las consecuencias de la baja disponibilidad de corpus científico textual en lengua española en comparación con la lengua inglesa.

Los corpus son herramientas imprescindibles para la lingüística computacional y el desarrollo de modelos de lenguaje utilizados en el procesamiento del lenguaje natural (PLN). Fruto de ello, surgen los sistemas de traducción automática, los asistentes conversacionales (chatbots) y los modelos de inteligencia artificial generativa (ej. ChatGPT).

Así pues, la falta de corpus textual anotado en español es un obstáculo significativo para el desarrollo de tecnologías del lenguaje y de aplicaciones de IA, que no alcanzan los mismos niveles de calidad que los desarrollados para el inglés. Según informes recientes, más del 90% de los textos con los que se entrenan los sistemas de IA están redactados en inglés, lo cual dificulta que el español alcance una mayor representatividad en el mundo digital.

Ante este escenario, las universidades de habla hispana deben reafirmar su misión como centros generadores y transmisores de conocimiento. Esto implica apostar por la revisión de aquellos sistemas de evaluación académica y de la investigación que penalizan la publicación en español, lo cual ha desplazado la lengua propia a favor del inglés.

Asumir la responsabilidad de fortalecer el español como lengua válida y de prestigio para la producción y difusión del conocimiento científico y tecnológico contribuirá al acceso universal al conocimiento (AUC) y a la diversidad lingüística y cultural. En línea con la UNESCO, se define la ciencia abierta como un concepto inclusivo, donde los conocimientos científicos multilingües están abiertamente disponibles y son accesibles para todos. Para impulsar este objetivo, es fundamental la cooperación entre los países e instituciones de habla hispana.

Igualmente, organismos en España como la Dirección General del Español en el Mundo (DGEM) enfatizan la necesidad de establecer líneas de acción coherentes. En el ámbito académico, es necesario partir de líneas estratégicas amplias, que permitan un debate interinstitucional sobre el posicionamiento general y la política lingüística, fruto del cual derivar acciones concretas a corto, medio y largo plazo. En última instancia, estas iniciativas buscan también responder a necesidades y derechos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Sin menoscabar la importancia del inglés en la ciencia y la educación superior, la labor docente, investigadora y de transferencia en las IES es la clave para garantizar la educación y formación de nuevos investigadores, la producción de nueva ciencia y su difusión en lengua española. En otras palabras, las universidades son el mecanismo natural para la formación de expertos y la creación del nuevo léxico, necesarios ambos para la transmisión del conocimiento. Dos de cada tres investigadores de habla española trabajan en IES, caracterizadas por su colaboración en redes y alianzas, lo cual constituye una gran ventaja para emprender líneas de acción conjuntas.

Por ejemplo, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, con más de 300 IES asociadas, ha aprobado recientemente una Declaración en Defensa del Español y el Portugués en la Ciencia y la Cultura. En el caso de la Universidad de Granada, a comienzos de 2025, se aprobó el documento estratégico El Español como Lengua Académica y Científica Internacional, en donde se proponen una serie de líneas y acciones estratégicas que pueden inspirar el debate interinstitucional con organismos y universidades panhispánicas:

- Coherencia y cohesión en la proyección internacional del español: Contribuir a la unidad de acción en la proyección internacional del español y fortalecer la cohesión de las comunidades hispanohablantes y redes académicas.

- Política lingüística y comunicación clara y accesible en español: Promover la comunicación académica clara, potenciar el español en las relaciones internacionales y apoyar su presencia en medios universitarios.

- Formación y ciencia en español: Impulsar el español como lengua docente y de transmisión de conocimiento científico para dar mayor visibilidad a la ciencia en español y facilitar el acceso al conocimiento.

- Tecnologías y armonización del español académico: Fomentar la creación de corpus científico en español, que contemple todas sus variantes de forma armonizada y permita avanzar en modelos de IA en español.

- Economía del español: Impulsar el español como factor de crecimiento y competitividad.

En conclusión, si las IES no asumen una acción proactiva, el español quedará relegado a la lengua de lo cotidiano, sin recursos propios para expresar el nuevo conocimiento. Por ello, las universidades panhispánicas deben aportar los recursos necesarios para contribuir al fomento de la lengua española como lengua vehicular en el ámbito científico y académico.

De esta forma, las universidades contribuirán a que estos conocimientos, no solo estén disponibles para la comunidad científica tradicional, conocedora de la lengua inglesa, sino también para un abanico de ciudadanos más amplio, al cual debemos facilitar el acceso al conocimiento y la posibilidad de hacer uso de las tecnologías del mundo digital, sin que la lengua española suponga una barrera adicional.

- 1. Knight, J. (2008). Higher education in turmoil: the changing world of internationalization. Sense Publishers.

- 2. Fernández Vítores, D. (2023). El español: una lengua viva. Informe 2023. En Dirección Académica del Instituto Cervantes (Ed.),

El español en el mundo 2023: anuario del Instituto Cervantes. Instituto Cervantes.

https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_23/informes_ic/p01.htm - 3. Fondo Monetario Internacional (2024). US Latino GDP Report.

- 4. Martín Leralta, S. (2023). Valor económico de la certificación de español como lengua extranjera: estudio de la cartografía de la certificación. En Dirección Académica del Instituto Cervantes (Ed.), El español en el mundo 2023: anuario del Instituto Cervantes. Instituto Cervantes. https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_23/martin_leralta/p01.htm

- 6. Badillo, A. (2021). El portugués y el español en la ciencia: apuntes para un conocimiento diverso y accesible. OEI y Real Instituto Elcano, págs. 63, 64.

- 8. Fernández Vítores, D. (2023). El español: una lengua viva. Informe 2023. En Dirección Académica del Instituto Cervantes (Ed.),

El español en el mundo 2023: anuario del Instituto Cervantes. Instituto Cervantes. https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_23/informes_ic/p05.htm - 9. Instituto Cervantes y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (2023). Informe del estado actual de los corpus en español, lenguas cooficiales y variantes del español. https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/Informe_Corpus_publicaciones.aspx.

- 11. Sacristán del Castillo, J. A. (2019). La ciencia compartida en español. Revista de Occidente,

463, 5-9. https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7184016