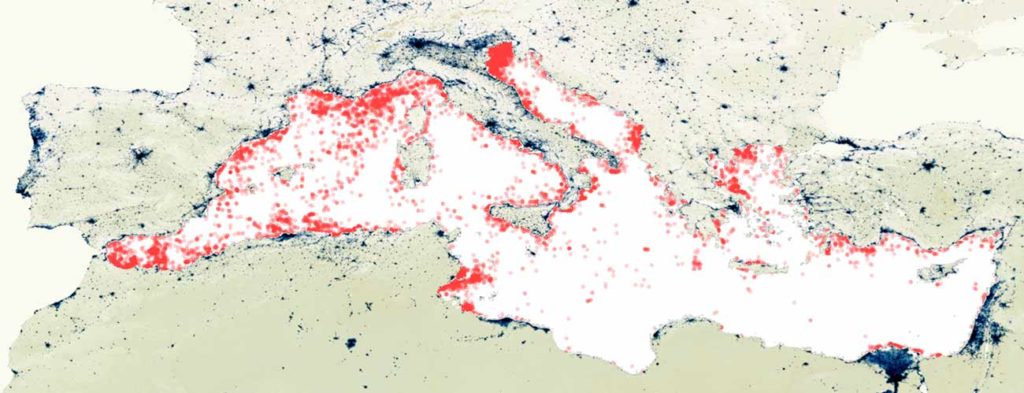

La basura que flota en el mar se ha convertido en uno de los problemas ambientales que más preocupan en la actualidad. La acumulación de plásticos, principalmente, acaba con los equilibrios en el ecosistema y supone una fuente de contaminación para los peces que, finalmente, llega hasta el plato de comida. Ahora, un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Cádiz (UCA) ha elaborado el primer mapa de la basura que flota en el Mediterráneo, en el que se observa cómo buena parte de la costa española está en muy mal estado. En total, el plástico acumulado abarca una superficie de 95 kilómetros cuadrados o, lo que es lo mismo, 7.500 campos de fútbol.

Hasta ahora, la cantidad de basura -sobre todo plástico- en la superficie del mar rara vez era tan alta como para generar una señal detectable desde el espacio. Sin embargo, mediante el uso de superordenadores y algoritmos avanzados de búsqueda, el equipo investigador ha demostrado que los satélites son una herramienta eficaz para estimar la cantidad de desechos en el mar.

Para la elaboración del trabajo, financiado por la Agencia Espacial Europea (ESA), se analizó una serie histórica de seis años de observaciones del satélite europeo Copernicus Sentinel-2 en el Mediterráneo. En total, se escrutaron 300.000 imágenes tomadas cada tres días con una resolución de 10 metros.

Qué se observa con este mapa de la basura en el Mediterráneo

Los resultados revelan grandes agregaciones de basura y desechos dentro de estructuras flotantes científicamente conocidas como “regueros” que pueden llegar a tener varios kilómetros de longitud y que resultan de la convergencia de las corrientes marinas y el efecto del viento en la superficie del mar.

A pesar de que los sensores del satélite no fueron diseñados específicamente para detectar basura, su capacidad para identificar plástico permitió elaborar un mapa de las zonas más contaminadas del Mediterráneo. Este mapa muestra los principales puntos de entrada de basura desde el continente y mejora nuestra comprensión de los mecanismos que transportan los desechos. Los resultados indican que la cantidad de plástico flotante en el Mediterráneo podría abarcar una superficie de aproximadamente 95 kilómetros cuadrados durante el periodo 2015-2021, lo que equivale a unos 7.500 campos de futbol.

“Hasta ahora, buscar agregaciones de basura de varios metros de diámetro sobre la superficie del océano era como buscar agujas en un pajar, pues la formación de regueros requiere de la presencia de una gran cantidad de basura y poco viento para evitar que ésta se disperse”, apunta Manuel Arias, investigador del ICM-CSIC y uno de los codirectores del trabajo.

Por su parte, Andrés Cózar, de la Universidad de Cádiz, también codirector del estudio, subraya que “la relevancia y el significado de los regueros en términos de basura marina era hasta ahora una incógnita», y celebra que la automatización a través de superordenadores y algoritmos avanzados de búsqueda haya permitido probar que es posible monitorizar la acumulación de basura marina desde el espacio en grandes áreas y de forma rutinaria”.

De cara a futuras misiones espaciales, el equipo investigador sugiere instalar sensores específicos para la detección de plásticos en los satélites. Según el estudio, esto multiplicaría por veinte la capacidad de detección del plástico en el océano. Además, esta información podría compararse con otros factores ambientales para mejorar la comprensión de los mecanismos que transportan los desechos plásticos de la tierra al mar, y guiar mejor las actuaciones y regulaciones para combatir esta forma de contaminación marina que afecta tanto a la biodiversidad como a los recursos pesqueros y al turismo.

La densidad de población, un factor clave

El estudio concluye que factores como la densidad de población, la geografía o el régimen de lluvias influyen significativamente en la acumulación de basura en el mar. Así, por ejemplo, los países o ciudades desérticas contribuyen mucho menos al problema, mientras que, en las zonas con más precipitaciones, especialmente cuando ocurren lluvias torrenciales, la acumulación de basura resultante de emisiones ocurridas en los días y semanas anteriores es mucho mayor.

Finalmente, el estudio revela que, en su mayoría, la basura de origen continental queda confinada en los primeros 15 kilómetros de mar desde la costa, retornando a esta al cabo de pocos días o meses. “Esto confirma la noción de que la distribución de la basura de origen continental y la generada por actividades humanas directamente en el mar se comportan y distribuyen de una forma diferente”, detalla en este sentido Arias.

Los autores del estudio ilustran la aplicabilidad de la nueva metodología con varios casos reales, como la evaluación de la efectividad de los planes de acción contra la basura en el río Tíber en Roma (Italia), la identificación de focos de contaminación relacionados con el transporte marítimo en el Canal de Suez (Egipto) o el uso de observaciones satelitales para guiar las tareas de limpieza en aguas del Golfo de Vizcaya (España).

Con todo, los resultados del trabajo ponen sobre la mesa que la monitorización de la contaminación marina a través de satélites es factible y prometedora para cuestiones más allá del plástico. Por ejemplo, un sensor específicamente dedicado a la detección e identificación de objetos flotantes podría contribuir a abordar problemas como la pérdida de carga en buques, los vertidos de petróleo o las tareas de búsqueda y salvamento en el mar.

Además de la Universidad de Cádiz y el ICM-CSIC, el equipo de trabajo está compuesto por investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA), ARGANS Francia, la Universidad Politécnica de Cataluña (España), el Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNR, Italia), la Universidad Tecnológica de Creta (Grecia), ARGANS Ltd. (Reino Unido), AIRBUS Defensa y Espacio (Francia), el Centro Conjunto de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, Océanos Limpios (The Ocean Cleanup de Países Bajos), y ACRI-ST (Francia).