Artículo de Francisco A. González Redondo

Profesor Titular de Historia de la Ciencia de la Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Leonardo Torres Quevedo nació en Santa Cruz de Iguña (Molledo), en Cantabria, el 28 de diciembre de 1852, el mismo año en el que nacía también la segunda de las figuras científicas de talla internacional de nuestra Edad Contemporánea: Santiago Ramón y Cajal.

Hijo de Luis Torres Vildósola y Urquijo, ingeniero de Caminos de origen vasco, y de Valentina Quevedo de la Maza, de raigambre montañesa, vivió de niño en Bilbao con sus padres, quedando a cargo de unas parientas, las señoritas Barrenechea, mientras cursaba la primera parte de sus estudios de Bachillerato en el Instituto de la capital vizcaína. A partir de 1868 completa su formación en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana de París, la ciudad que recibirá, acogerá y difundirá sus creaciones años más tarde (Rodríguez Alcalde, 1966).

En 1871 ingresa en la Escuela del Cuerpo de Ingenieros de Caminos de Madrid, finalizando sus estudios en 1876. Como su padre, ejerce como ingeniero durante unos meses en el ferrocarril Sevilla-Huelva. Sin embargo, y gracias a la herencia recibida de las señoritas Barrenechea, renuncia a ingresar en el Cuerpo para dedicarse a “pensar en sus cosas”, estudiando y viajando por Europa (especialmente Francia y Suiza), con una residencia que se reparte entre Madrid, Bilbao, París… y el Valle de Iguña, donde se casa con Luz Polanco Navarro el 16 de abril de 1885.

Entre 1887 y 1889, desde su retiro en la Montaña, ofrece a la comunidad científica internacional el primer fruto de sus estudios: la patente del transbordador; un funicular aéreo suspendido de cables múltiples cuya tensión, que depende de unos contrapesos situados en uno de los extremos, se mantiene siempre constante, independientemente de la carga que soporten o de la posición que aquélla ocupe a lo largo del recorrido; tensiones y cables que se autoequilibrarían en el improbable caso de que alguno de ellos se rompiera. Ensayados unos primeros modelos en el Valle de Iguña en 1885 y 1886, entre 1888 y 1889 D. Leonardo presenta esta primera incursión en el mundo de la “automaticidad” en su proyecto de Transbordador del Monte Pilatus (Lucerna, Suiza), recibiendo la incomprensión (y hasta la burla) de los científicos e ingenieros helvéticos (González Fernández y Redondo Alvarado, 2015).

En torno a 1890, mientras dedica un esfuerzo considerable al proyecto que terminará constituyendo (en 1896) su “fracaso suizo”, centra su atención en otro tema sobre el que probablemente venía pensando desde bastante antes: las máquinas analógicas. Esta etapa 1891-1901 se inició formalmente con la primera memoria científica (manuscrita) -una exposición sistemática de sus ideas relativas a las máquinas algébricas– que presenta en 1893, en solicitud de ayuda, a la Dirección General de Obras Públicas, institución que recaba informe a la Real Academia de Ciencias de Madrid.

Alcanza su primer punto de éxito con el dictamen favorable de Eduardo Saavedra, de 15 de enero de 1894, que hace suyo la Academia, y a la vista del cual dicha Dirección General dispuso, con fecha 22 de diciembre de 1894, conceder una ayuda para que visitara el extranjero “con objeto de preparar el proyecto definitivo de las máquinas algébricas” y para “publicar la memoria presentada á la Academia”. Esta primera memoria científica, la Memoria sobre las Máquinas algébricas, se publicaría en forma de libro en Bilbao en junio de 1985 (García Santesmases, 1980).

Esta Memoria es teórica, es descriptiva de su concepción general de las máquinas, aporta gráficos y fórmulas, y se acompaña de una máquina de demostración; por otra parte, representa el lugar común de sus publicaciones del año 1895 que llevan el título significativo de máquinas algébricas y sirve de referencia de todas sus publicaciones posteriores en este campo (González de Posada y González Redondo, 2004).

Las máquinas de calcular pueden clasificarse en: máquinas analógicas, si se utilizan variables continuas, y máquinas digitales, si se utilizan variables discretas. Las calculadoras o computadoras analógicas son máquinas de cálculo en las que los números se representan mediante cantidades de una(s) determinada(s) magnitud(es) física(s). Estas magnitudes físicas pueden ser de muy diferente naturaleza: longitudes, desplazamientos, rotaciones de ejes… En las computadoras de este tipo, unas ecuaciones matemáticas (algébricas) se transforman en un proceso operacional de cantidades físicas que resuelve un problema físico análogo (o analógico), cuya solución numérica -medida de la cantidad de otra magnitud (o de la única puesta en juego)- es la solución de la ecuación matemática. En resumen, un problema matemático se resuelve mediante un modelo físico (González de Posada, 1992).

El resultado físico es una cantidad de una magnitud física cuya medida en la unidad coherente es el resultado de la ecuación algebraica. El sistema físico analógico queda constituido en modelo físico de la ecuación matemática. Estas calculadoras analógicas son, pues, de las denominadas de variables continuas. Sus principios se han ido adaptando a nuevas técnicas cada vez más precisas, fruto, sobre todo, del desarrollo tecnológico de la física en el siglo XX.

A partir de ese año de 1895 irían apareciendo sucesivas publicaciones torresquevedianas cuyo contenido gira en torno al tema de la primera memoria, en especial en Francia, donde presenta la de título “Machines algébriques”, acompañada de su modelo de demostración, en la Académie des Sciences de París y en el Congreso de Burdeos de la Asociation pour l’Avancement des Sciences; y visita diferentes centros de investigación y laboratorios de Mecánica para estudiar las posibilidades y presupuestos de construcción de sus calculadoras.

Los años 1896 a 1900 los dedica a estudiar, perfeccionar, concebir detalladamente sus máquinas y construir alguna. Y, en febrero de 1900, presenta en la Academia de Ciencias de París la memoria Machines à calculer, en la que, en síntesis, Torres Quevedo plantea la cuestión general “¿Podrá construirse una fórmula cualquiera?”. El “Rapport” que prepararon Deprez, Poincaré y Appell como informe para la Academia concluiría reconociendo que D. Leonardo “había dado una solución teórica, general y completa, del problema de la construcción de relaciones algebraicas y trascendentes mediante máquinas”, y, además, había “construido, efectivamente, máquinas para la resolución de algunos tipos de ecuaciones algebraicas” (González de Posada, 1990).

La máquina efectiva no estaba aún disponible entonces, comenzó a construirse en 1910 y se concluyó en 1914 (Sánchez Pérez, 1914). En todo caso, esta etapa de las máquinas analógicas de Torres Quevedo, de hecho, había concluido, ya en la cima de la fama, con su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, del 19 de mayo de 1901, colofón de su pensamiento científico en el ámbito de las máquinas algébricas, discurso que sería reseñado en el principal órgano de expresión de los matemáticos de la época, la Revista Trimestral de Matemáticas.

Aeronáutica, transporte por cable y radiocontrol

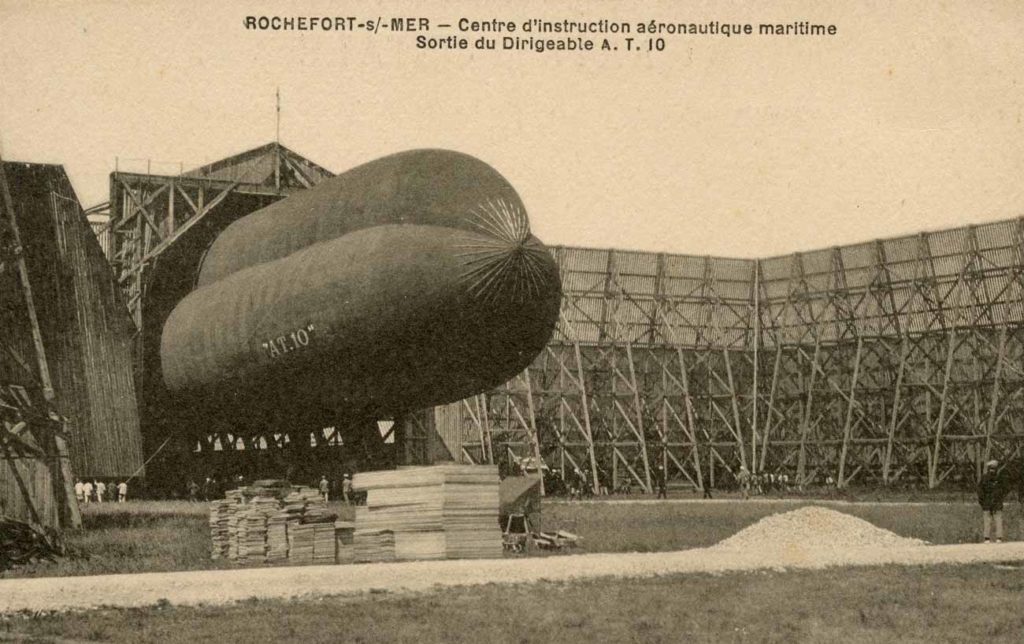

En esos momentos, agotado el ámbito de desarrollo teórico de sus máquinas algébricas, y a la espera de conseguir financiación para la construcción de los primeros modelos efectivos de demostración, Torres Quevedo está dedicado ya a otro tema, de suma actualidad entonces: la solución del problema de la navegación aérea. Efectivamente, en un contexto internacional expectante tras las pruebas infructuosas del Conde Ferdinand von Zeppelin en 1900 con su primer dirigible rígido, y después de los numerosos ensayos con rudimentarios dirigibles flexibles del millonario brasileño Alberto Santos Dumont, el inventor español revoluciona el panorama aeronáutico en 1902 con la patente “Perfectionnements aux aérostats dirigeables”, en la que presenta un nuevo tipo de dirigible que recogería las ventajas de los sistemas precedentes, eliminando la mayor parte de sus inconvenientes.

Puede afirmarse, sin temor a equivocarnos, que el sistema presentado ante las Academias de Ciencias de Madrid y París introduce tantas novedades, que va a establecer los fundamentos para los siguientes 100 años en el diseño de dirigibles a nivel internacional, hasta el punto de que la práctica totalidad de los modelos que se construyen hoy, a comienzos del siglo XXI, consciente o inconscientemente, utilizan soluciones que ya estaban contenidas en esta patente de 1902 (González Redondo, 2011).

El sistema ideado para obtener la estabilidad de forma y en vuelo del aerostato, y para suspender la barquilla, contempla una viga interior de sección triangular compuesta por una combinación de tirantes de cuerda, algunas barras metálicas y cortinas de lona permeable; todo ello anejo a una quilla metálica plana en la parte inferior de la envuelta, asida desde dentro verticalmente, mediante nuevos tirantes, a la parte superior de la envuelta. De esta compleja estructura, que se autotensiona por la presión del gas en el inflado, cuelga la barquilla, situada en el exterior, pero pegada a la envolvente.

Mientras el Gobierno español busca la vía para financiar sus investigaciones, antes de que termine ese año 1902 nuestro ingeniero asombra a la comunidad científica con una nueva invención: el telekino; el primer dispositivo de mando a distancia de la historia. Concebido para gobernar desde tierra, mediante ondas hertzianas, tanto los torpedos submarinos de una Armada española recién salida del “desastre del 98”, como las maniobras de los dirigibles sin arriesgar vidas humanas, en sus escritos D. Leonardo manifestaba su verdadera dimensión: “el telekino es, en suma, un autómata que ejecuta las órdenes que le son enviadas por medio de la telegrafía sin hilos. Además, para interpretar las órdenes y obrar en cada momento en la forma que se desea, debe tener en consideración varias circunstancias”. Efectivamente, el telekino se convertía en el primer autómata electromecánico de la historia.

Mediante una Real Orden del 4 de enero de 1904, el Ministerio de Fomento creaba el Centro de Ensayos de Aeronáutica con dos objetivos muy definidos: “el estudio técnico y experimental del problema de la navegación aérea y de la dirección de la maniobra de motores a distancia”. Este nuevo Centro, junto con el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, dotado en 1901 por el Ministerio de Gobernación para Santiago Ramón y Cajal, además de demostrar que las cosas podían empezar a cambiar en nuestro país, sirvieron de antesala a la que puede considerarse la mayor iniciativa de convergencia con Europa emprendida en España en toda su historia: la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (de la que Torres Quevedo sería nombrado Vicepresidente), creada el 11 de enero de 1907, ahora sí, por el Ministerio que debía protagonizar este encuentro, el de Instrucción Pública.

Pero unos meses antes, Torres Quevedo había dado un nuevo paso en su concepción global de la “automaticidad”: eliminando del proyecto de dirigible de 1902 todos los elementos metálicos, concibe un nuevo sistema, evolucionado de aquél, caracterizado por una viga compuesta solamente de cuerdas, con una sección triangular que determina la forma trilobulada de la envolvente cuando ésta se autorrigidiza por la sobrepresión del gas en el interior. Nacían así, en junio de 1906, los dirigibles autorrígidos, con el inflado público del primer modelo en Madrid y la consiguiente solicitud de una nueva patente que garantizase sus derechos como inventor (González Redondo, 2009).

Encontrándose encauzada la resolución del problema de la navegación aérea con la construcción del primero de sus dirigibles trilobulados, D. Leonardo viaja a Bilbao para efectuar en el Abra las pruebas públicas del telekino en presencia de Alfonso XIII y de la élite política, económica y empresarial vizcaína. Y, si en la España en regeneración de la primera década del siglo XX, las iniciativas de la Administración del Estado para el fomento de la investigación científica constituían una novedad, tras las exitosas pruebas del telekino en septiembre de 1906 un grupo de industriales vascos se adelantaría al ideal por el que aún hoy suspira el sistema de I+D+i español.

Efectivamente, el 30 de noviembre de ese año se constituía en Bilbao la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería, presidida por Valentín Gorbeña y Ayarragaray, con José Luis de Goyoaga y Ercario como Secretario, y Luis Landecho, Ricardo de Uhagón, Pedro Chalbaud y José Orbegozo como Vocales. Su objeto quedaba fijado en su primera Base: “Estudiar experimentalmente los proyectos o inventos que le sean presentados por don Leonardo Torres Quevedo y llevarlos a la práctica”.

El entramado institucional torresquevediano, público y privado, despertado con el éxito del telekino, se completaría en 1907 con la creación, por Real Orden del Ministerio de Fomento de 22 de febrero, del Laboratorio de Mecánica Aplicada (rebautizado en 1911 como Laboratorio de Automática), dedicado “al estudio y construcción de máquinas y aparatos científicos para diversas aplicaciones industriales, para la fabricación de aparatos para la enseñanza y otros”.

Unos meses después, durante el verano de ese año 1907, mientras el Centro de Ensayos de Aeronáutica realizaba las pruebas de estabilidad de forma del primer dirigible autorrígido, el “Torres Quevedo nº 1”, en el Parque del Servicio de Aerostación Militar de Guadalajara, la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería financiaba la construcción del que se convertiría en el primer teleférico para pasajeros del mundo: el Transbordador del Monte Ulía, inaugurado el 30 de septiembre de 1907.

Al año siguiente, el 14 de junio de 1908, el “Torres Quevedo nº 2” se convertía en el primer dirigible español, breve éxito de una colaboración con la Aerostación militar española que terminó abruptamente en septiembre de ese año y obligaba a D. Leonardo a salir de España y continuar las pruebas con su dirigible en las instalaciones de la casa Astra en París, empresa que terminaría comprando los derechos de explotación de su sistema para todo el mundo en febrero de 1910 (González de Posada y González Redondo, 2007).

En esos primeros meses de 1910 Torres Quevedo proponía, desde la Junta para Ampliación de Estudios (dependiente, por tanto, de Instrucción Pública), la creación, sobre la base de sus propios establecimientos, de la Asociación de Laboratorios, para coordinar todos los centros dispersos por España dependientes de los diferentes Ministerios. En el marco de esta Asociación D. Leonardo construiría un magnetógrafo para Gonzalo Brañas, un espectrógrafo de rayos X para Blas Cabrera, varios micrótomos para Santiago Ramón y Cajal, un telégrafo sistema Dúplex-Hughes para Miguel Santano (ahorrándole al Estado millones de pesetas de la época), un sismógrafo para Eduardo Mier, y un largo etcétera de máquinas e instrumental de laboratorio.

Ingeniería aeronáutica, naval, industrial e informática

Pero en mayo de 1910 Torres Quevedo viaja a Argentina llevando la representación de la Ciencia y la Técnica españolas (en nombre de la Real Academia de Ciencias y de la Junta para Ampliación de Estudios) en los actos de celebración del centenario de la proclamación de la independencia de la primera de las repúblicas hermanas americanas.

Y allí, en el Congreso científico internacional convocado para la ocasión, da otro salto adelantándose en varias décadas a la Ciencia mundial: trascendiendo sus máquinas analógicas de tecnología mecánica con las perspectivas alumbradas con el telekino, presenta por primera vez su concepción teórica de unas nuevas máquinas de calcular digitales de tecnología electromecánica.

De vuelta a Europa, resuelto el problema de la navegación aérea mediante sus dirigibles tras el Premio Deperdussin obtenido por el “Astra-Torres nº 1”, y disfrutando de la explotación comercial de su invención a cargo de la casa Astra (que le proporcionaría unos royalties de 3 francos por cada metro cúbico construido), la inventiva aeronáutica de Torres Quevedo no paró, presentando en 1911 dos nuevos inventos, tan revolucionarios en aquellos momentos, que siguen estando de plena actualidad hoy en día.

En primer lugar, el poste de amarre, un mástil con cabezal superior pivotante al que se amarra la proa del dirigible, el sistema estándar hoy en día en todo el mundo mara la acampada de los dirigibles al aire libre. Pero también el cobertizo giratorio, un hangar de tela giratorio, auto-orientable por la propia acción del viento en la misma dirección que el dirigible que debe alojar, elástico y autorrígido, que adquiere su forma (y su rigidez) al inyectarle aire a presión en el interior de la envuelta, constituyéndose, ni más ni menos, en el origen de toda la “arquitectura inflable”, habitual hoy en pabellones polideportivos, stand feriales, etc.

En 1913 presenta una nueva patente, probablemente la primera en todo el mundo en el ámbito de la ingeniería aeronaval: el buque-campamento, un barco porta-dirigibles en el que el poste de amarre constituiría el dispositivo de enlace entre náutica y aeronáutica. Aunque Torres Quevedo ofreció su invención, entre otras, a la Armada británica, ésta no fue capaz de asimilar lo que vislumbraba claramente nuestro genial inventor: la utilidad de las fuerzas aéreas para la Marina de guerra. La Armada española sí retomaría los diseños del inventor (aunque bien entrados ya los años veinte) para la construcción de nuestro primer porta-aeronaves (para dirigibles e hidroaviones): el “Dédalo” (González Redondo, 2017).

Pero en junio de ese año 1913 presenta en España (y un año después, en junio de 1914, en Francia) su primer ajedrecista, la primera manifestación de inteligencia artificial efectiva en la historia. Ni más ni menos que un autómata con el que se puede jugar un final de partida de ajedrez: torre y rey contra rey. La máquina analiza en cada movimiento la posición del rey que maneja el humano, “piensa” y va moviendo “inteligentemente” su torre o su rey, dentro de las reglas del ajedrez y de acuerdo con el “programa” introducido en la máquina por su constructor hasta, indefectiblemente, dar el jaque mate (González de Posada y González Redondo, 2013).

Al presentar el ajedrecista en Madrid en 1913 lo pondría en relación con la nueva ciencia que estaba creando. Así, escribía D. Leonardo: “Convendría estudiar sistemáticamente los procedimientos de automatización usuales o posibles, constituyendo un cuerpo de doctrina que podría llamarse Automática, el cual sería de gran interés para la construcción de máquinas y aparatos en general y muy especialmente de las máquinas de calcular”.

Entendía entonces que el problema radicaba en determinar las condiciones en las que podría realizarse esta automatización, afirmando que siempre sería posible hacerlo, incluso en “aquellos casos en los que parece que en la determinación de los actos del autómata ha de intervenir la inteligencia”, construyendo el ajedrecista “para demostrarlo prácticamente por medio de un ejemplo”.

Sorprendentemente, no se mencionaría el ajedrecista en esa obra cumbre de la Historia de la Ciencia y de la Técnica española que D. Leonardo estaba terminando en esos momentos y se publicaría finalmente en enero de 1914: los Ensayos sobre Automática. Su definición. Extensión teórica de sus aplicaciones. En estos Ensayos Torres Quevedo crea una nueva Ciencia, la Automática, “que estudia los procedimientos que pueden aplicarse á la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada”.

Los autómatas, según nuestro inventor, tendrían sentidos (aparatos sensibles a las circunstancias externas), poseerían miembros (aparatos capaces de ejecutar operaciones), dispondrían de energía necesaria y, además, y sobre todo, tendrían capacidad de discernimiento (objeto principal de la Automática), es decir, de elección autónoma entre diferentes opciones (González de Posada y González Redondo, 2005).

Aunque no refiera estas consideraciones teóricas al ajedrecista, el insigne inventor español sí avanza en los Ensayos sistemas para realizar operaciones aritméticas por procesos digitales, introduciendo la idea de los circuitos de conmutación mediante relés (única posibilidad en aquella época), desarrolla un procedimiento original para comparar dos cantidades, diseña un autómata sencillo, aboga por el uso de la aritmética en coma flotante y se refiere a Babbage y a su célebre máquina analítica, destacando que la causa del fracaso del pionero británico había radicado en el uso de procedimientos exclusivamente mecánicos.

El éxito internacional del Ingeniero total

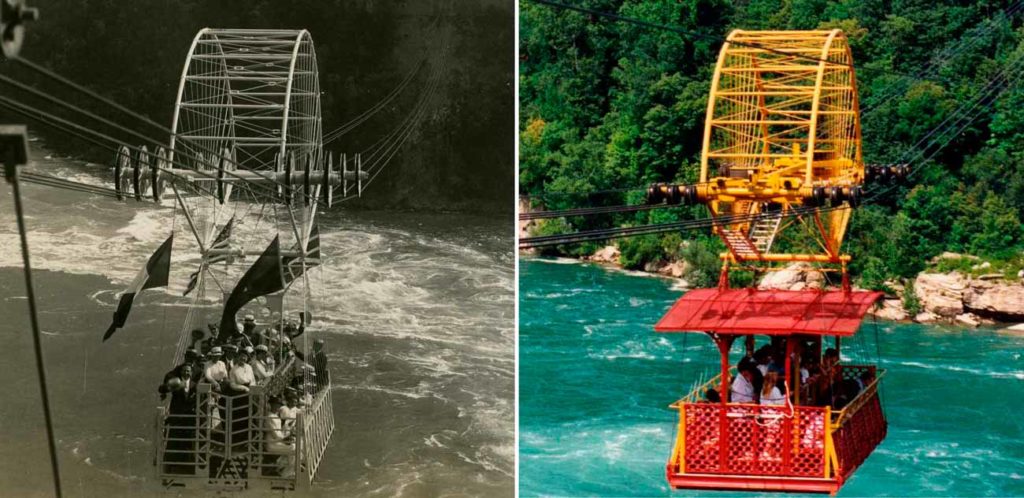

La Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería, tras el éxito del Transbordador del Monte Ulía, había aprobado en 1911 iniciar las gestiones para la construcción de un segundo transbordador del sistema Torres Quevedo en Canadá, y ese mismo año marchaba D. Leonardo al Parque de las Cataratas del Niágara para estudiar el emplazamiento.

Resueltas innumerables dificultades burocráticas, en 1914 se constituyó la Sociedad “Transbordador español del Niágara” para la construcción, entre dos orillas canadienses del río Niágara (algunos kilómetros aguas abajo de las cataratas) en la zona conocida como el Whirlpool (remolino), del primer teleférico para pasajeros de Norteamérica. Se trataba de un proyecto español, con técnica española, empresa constructora española, capital español (vasco), ingeniero constructor y administrador españoles, barquilla y accesorios construidos en España, etc.; todo ello en plena Guerra Mundial.

El Transbordador del Niágara, con un recorrido de 550 metros a una altura de 76 metros, se inauguraría el 8 de agosto de 1916, constituyéndose para su explotación en Canadá otra empresa con capital vasco, The Niagara Spanish Aerocar Company, responsable del Aerocar hasta que en 1960 se transfiriese su propiedad a manos canadienses.

Pero si esta obra constituyó un gran éxito personal tras los sinsabores durante treinta años, desde que patentó el sistema en el valle de Iguña en 1887 hasta que construyó el Transbordador del Monte Ulía en 1907, lo que de verdad se consagraría durante los años de la Guerra Mundial fue su sistema de dirigibles autorrígidos (González Redondo, 2009).

En efecto, tras desencadenarse la Gran Guerra en el verano de 1914, los dirigibles trilobulados construidos tras el éxito del “Astra-Torres nº 1” para el Ejército francés fueron utilizados en el frente terrestre. Pero en ese destino eran extremadamente vulnerables, además de resultar poco efectivos y se perderían pronto “L’Alsace”, “La Flandre” y el “Pilatre de Rozier II”.

Al otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino Unido, la fiabilidad del “Astra-Torres XIV” adquirido por la Royal Navy en 1913 animó a la Aeronáutica británica a adquirir nuevas unidades en Francia en tanto se constituía una empresa filial en Inglaterra de la casa Astra, Airships Ltd, que se haría cargo de los pedidos. Así, en diciembre de 1914 se entregó el “Astra-Torres XVII” y en febrero de 1915 el “Astra-Torres XIX”.

Utilizados unos y otros para la vigilancia de costas, escolta de navíos y lucha antisubmarina, jugaron un papel capital en el desarrollo de la contienda, certificándose que ningún barco fue hundido por submarinos alemanes si estaba protegido por dirigibles del sistema Torres Quevedo, de los que, finalmente, se construirían más de veinte unidades “AT” en Francia, más de sesenta “Coastal” “Coastal Star” y “North Sea” en el Reino Unido, cuatro “Coastal” para Rusia, tres “AT” y un “North Sea” para los EE.UU. y hasta un “AT” por la Armada de Japón ya en 1921. Y fue tal la novedad y genialidad que hoy, transcurridos cien años, se siguen construyendo dirigibles prácticamente idénticos a éstos tanto en Rusia, el “RFR-1” de la Sociedad Aeronáutica Rusa, rebautizado después “DZ-E1”, como en Francia, el “V901C” de Voliris (González Redondo, 2016).

Todavía durante la I Guerra Mundial, el 24 de noviembre de 1916, presentaría D. Leonardo una segunda incursión en el ámbito de la ingeniería naval tras el proyecto del buque-campamento: una embarcación, construida en Bilbao en 1918, que denomina binave; probablemente el primer bimarán de casco metálico de la historia. Suponía una completa novedad en su época que tendría que esperar al final del siglo XX para generalizarse entre las compañías navieras.

En suma, por la índole multidisciplinar de su obra, puede considerarse a Torres Quevedo, simultáneamente, ingeniero industrial, aeronáutico, de telecomunicaciones y naval. Sin embargo, en abril de 1918 nos recuerda que también es ingeniero de Caminos, cuando presenta su sistema de enclavamientos ferroviarios, “un aparato central de un sistema de enclavamientos destinados a proteger la circulación de los trenes, dentro de una zona determinada”.

Por otro lado, finalizada la I Guerra Mundial, y animado por los proyectos anunciados por el Coronel Emilio Herrera, en 1919 D. Leonardo patenta y presenta en el Congreso de Bilbao de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias el proyecto del “Hispania”, un nuevo sistema de dirigibles semirrígidos, evolución de los “Astra-Torres”, especialmente concebido para resolver el problema aeronáutico pendiente tras el conflicto: los vuelos transoceánicos. Pero ni Herrera ni Torres Quevedo convencerían a las autoridades, y sería el dirigible británico R34 el que efectuase la primera (doble) travesía del Atlántico.

Sin embargo, en 1920, Leonardo Torres Quevedo, con ocasión de la celebración del centenario del aritmómetro de Thomas de Colmar, presentaba en París su aritmómetro electromecánico, materialización de las ideas teóricas sobre las máquinas analíticas avanzadas años antes en sus Ensayos. Esta nueva creación, que contiene la mayor parte de las diferentes unidades que constituyen hoy una computadora (unidad aritmética, unidad de control, pequeña memoria y una máquina de escribir como órgano de introducción de datos y para salida/impresión del resultado final), probablemente debería consagrar internacionalmente a nuestro ingeniero como el inventor del primer ordenador en el sentido actual de la historia (González de Posada y González Redondo, 2005).

En 1922, a punto de cumplir los setenta años, presenta el segundo ajedrecista, en el que, bajo su dirección, su hijo Gonzalo introdujo diferentes mejoras, especialmente de presentación, que permiten una más clara intelección de la dimensión que supone esta aportación. Será su última gran obra. Durante los años siguientes, mientras recibe innumerables honores y condecoraciones, y ostenta la representación de la Ciencia española en los organismos internacionales, patentará creaciones menores: mejoras en las máquinas de escribir (1923), dispositivos para la paginación marginal de libros (1926), aparatos de proyección (1930), etc.

Con la llegada de la Segunda República, su antiguo Laboratorio se constituiría en el germen de la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas, la nueva institución pública que debía ocuparse de poner en relación las Ciencias aplicadas con la actividad industrial y empresarial; vacío que, según reconocía el propio gobierno republicano, ni la Universidad ni la Junta para Ampliación de Estudios habían logrado llenar.

Pero para entonces nuestro ilustre ingeniero llevaba algún tiempo ya en retirada.

A modo de conclusión

Leonardo Torres Quevedo fue caracterizado en 1930 como “el más prodigioso inventor de su tiempo. Y su tiempo era, ni más ni menos, el de Graham Bell, Thomas A. Edison o Nikola Tesla. Pero esa frase no la pronunció un español en una España que parecía asumir en aquellos años la exclamación paradójica unamuniana del “¡que inventen ellos!”. Esas palabras las dejó escritas en el diario Figaro un francés, Maurice d’Ocagne, ni más ni menos que el Presidente de la Sociedad Matemática Francesa.

Como la “genialidad” ni se hereda ni se transfiere, D. Leonardo no pudo dejar “escuela”, no pudo tener seguidores de su genio inventivo, que se terminó con él, al fallecer, en el Madrid sitiado de la Guerra Civil, el 18 de diciembre de 1936. Sirva este artículo para contribuir a que la obra de este genio español universal sea más conocida … para que pueda, de una vez, por todas y para siempre, pueda ser reconocida.

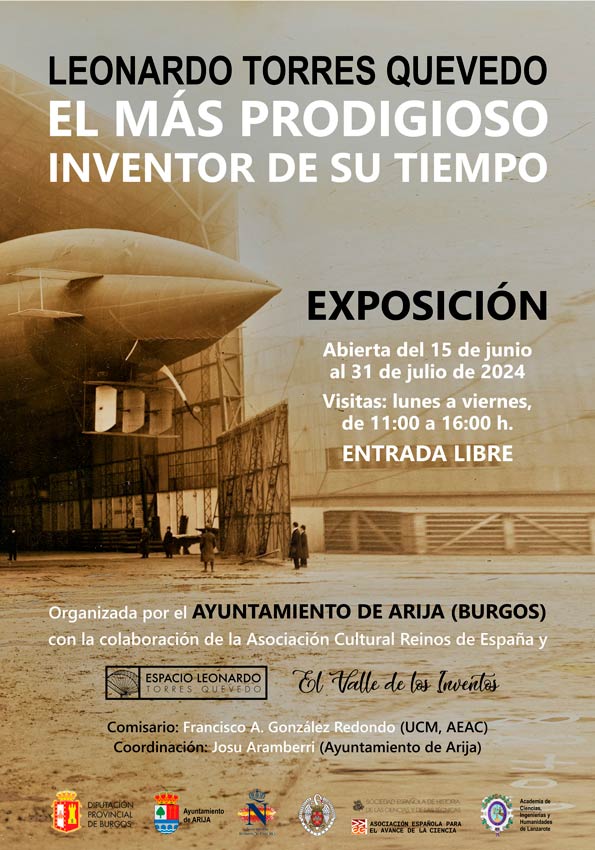

Exposición itinerante sobre Torres Quevedo por España

Una manera de dar a conocer la figura de Leonardo Torres Quevedo para que alcance el reconocimiento que su contribución merece es mediante la realización de exposiciones que muestren los aspectos esenciales de su impresionante obra. Desde 2022 puede visitarse durante todo el año el Espacio Leonardo Torres Quevedo del Proyecto «El Valle de los Inventos» en La Serna de Iguña (Cantabria), un museo con una exposición permanente (maquetas, documentales, talleres para niños y adultos y hasta un juego de escape), desde el que se organizan, además, rutas guiadas por los escenarios donde Torres Quevedo concibió sus transbordadores: El valle de los inventos – Museo dedicado a Leonardo Torres Quevedo.

Complementariamente, organizamos exposiciones temporales por toda España. Así, durante la primavera de 2024 se han exhibido «Leonardo Torres Quevedo, ¿Puede pensar una máquina?» (Universidad de Burgos) y «Leonardo Torres Quevedo: el ingeniero total» (Universidad de Burgos y Universidad de Granada).

- Durante los meses de junio y julio puede visitarse «Leonardo Torres Quevedo: el más prodigioso inventor de su tiempo» (Ayuntamiento de Arija, Burgos) y «Leonardo Torres Quevedo: pensamiento computacional e inteligencia artificial» (congreso JAEM 2024 en Santander).

- En agosto de este año 2024 podrán verse en Cantabria «Proyectos hidráulicos en el río Saja, 1899-1914» (Ecomuseo de Valle de Cabuérniga), «Leonardo Torres Quevedo: historia del Transbordador» (Centro Cívico de Ceceñas), «Leonardo Torres Quevedo: la conquista del aire» (Cooperativa del Campo de Arenas de Iguña), etc.

- En octubre exhibiremos «Leonardo Torres Quevedo: el más prodigioso inventor de su tiempo» (Biblioteca General de la Universidad de Murcia), en noviembre y diciembre «Leonardo Torres Quevedo: ¿Puede pensar una máquina?» (Facultad de CC Matemáticas, UCM), etc.

García Santesmases, José, Obra e inventos de Torres Quevedo, Madrid, Instituto de España, 1980.

González de Posada, Francisco: “Leonardo Torres Quevedo, Investigación y Ciencia, nº 166, pp. 80-87, 1990.

— Leonardo Torres Quevedo, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1992.

González de Posada, Francisco y González Redondo, Francisco A.: “Leonardo Torres Quevedo (1852-1936). 1ª Parte. Las máquinas algébricas”, La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, Madrid, Vol. 7, nº 3, pp. 787-810.

— “Leonardo Torres Quevedo (1852-1936). 2ª Parte. Automática, máquinas analíticas”, La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, Madrid, Vol. 8, nº1, 2005, pp. 267-293.

— Leonardo Torres Quevedo: la conquista del aire, Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 2007.

— “En torno al ‘Astra-Torres XIV’, el ‘autómata ajedrecista’ y los Ensayos sobre Automática”, Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Zaragoza, Vol. 36, nº 78, 2013, pp. 457-466.

González de Posada, F. y González Redondo, F. A., La obra de Leonardo Torres Quevedo. Santander, Los Cántabros-Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2022.

González de Posada, F., González Redondo, F. A. y Hernando González, A., “Leonardo Torres Quevedo: Pioneer of Computing, Automatics and Artificial Intelligence”. IEEE Annals of the History of Computing, 43, nº 3, 22-43.

González Fernández, Daniel y Redondo Alvarado, Mª Dolores, “El proyecto del Transbordador entre el Monte Pilatus y el Klimsenhorn (Lucerna, Suiza). Una primera aproximación”, en Ciencia y Técnica entre la Paz y la Guerra. 1714, 1814, 1914, pp. 1273-1280. Madrid, Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 2015.

González Redondo, Francisco A., Leonardo Torres Quevedo, Madrid, AENA, 2009.

— “The contribution of Leonardo Torres Quevedo to Lighter-than-air science and technology”, The International Journal for the History of Engineering and Technology, Londres, Vol. 81, nº 2, 2011, pp. 212-232.

— “En el Año Torres Quevedo 2016: una aproximación a la biografía científica de Leonardo Torres Quevedo”, La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, Madrid, Vol. 19, nº 3, 2016, pp. 543-557.

— “Leonardo Torres Quevedo: el más prodigioso inventor de su tiempo”, Revista Española de Física, Madrid, Vol. 30, nº 2, 2016, pp. 11-15.

— “Del ‘Buque-campamento’ de Torres Quevedo (1913) al ‘Dédalo’ de la Armada española (1922)”, Revista General de Marina, Madrid, Vol. 273, nº 4, 2017, pp. 645-656.

— “Da Vinci y Torres Quevedo: dos genios universales”, El Diario Montañés, 26 de agosto de 2019, p. 34.

— “Ingeniería y Arte en los diseños de Leonardo Torres Quevedo”, AEND, Barcelona, nº 88, 2019, pp. 14-19.

González Redondo, Francisco A. y Camplin, Giles: “The controversial origins of the Mooring Mast for Airships”, ICON. The Journal of the International Committee for the History of Technology, London, Vol. 21, 2014, pp. 81-108.

Hernando González, A., Leonardo Torres Quevedo, precursor de la Informática. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 1996.

— “Torres Quevedo y la controversia sobre máquinas y pensamiento”. En F. González de Posada, F. A. González Redondo y D. Trujillo (eds.), Actas del II Simposio “Leonardo Torres Quevedo: su vida, su tiempo, su obra”, pp. 109-117. Madrid, Amigos de la Cultura Científica, 1993.

Hernando González, A. y González Redondo, F. A. “¿Puede pensar una máquina? En el Centenario del segundo ajedrecista, 1923-2023”. Ábaco. Revista de Cultura y Ciencias Sociales, nº 115, 2023, 72-83.

Rodríguez Alcalde, Leopoldo, Biografía de Leonardo Torres Quevedo, Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1974.

Sánchez Pérez, José A.: Los inventos de Torres Quevedo, Madrid, Sociedad Matemática Española, 1914.

Torres Quevedo, Leonardo: Patentes de invención de Don Leonardo Torres Quevedo, Madrid, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía, 1988.