Cada año se consumen en España unas 300.000 toneladas de lubricante. La mayor parte de este volumen, el 57 por ciento, se destina al sector de la automoción; mientras que el 41 por ciento lo consume el sector industrial, en engranajes, rodamientos y otros elementos de maquinaria donde se necesita reducir la fricción.

La inmensa mayoría de estos productos lubricantes tienen base de aceite mineral y se espesan con jabones metálicos, como el obtenido del litio, generan un impacto medioambiental preocupante y además, son materiales no renovables.

Nueva generación de lubricantes ecológicos y hechos con residuos de la industria papelera

El grupo de investigación de Ingeniería de Fluidos Complejos de la Universidad de Huelva estudia cómo obtener una nueva generación de lubricantes a partir de aceites de vegetales, que ofrecen un comportamiento similar, o incluso mejor, al de los lubricantes convencionales y, además, cuentan con la ventaja de ser biodegradables.

El equipo liderado por José María Franco, ha probado formulaciones a base de aceites de ricino y linaza, que no tienen un uso alimentario y se obtienen de semillas vegetales. Sin embargo, con el aceite solo no basta para obtener un lubricante.

Este grupo de investigación de la Universidad de Huelva estudia también qué materiales de origen natural pueden emplear como espesantes, conocidos como biopolímeros, para obtener unos lubricantes con la viscosidad que exigen los entornos tan duros donde se van a emplear. Y ha probado combinaciones de aceites vegetales con posos del café, con residuos de la industria papelera y hasta con residuos plásticos procedentes de botellas y otros envases.

Biolubricantes con restos de la industria papelera

En uno de sus últimos estudios, el grupo de Ingeniería de Fluidos Complejos ha empleado como biopolímero la lignina resultante de la fabricación del papel. Para ello ha colaborado con investigadores del Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Valladolid.

En la fabricación del papel se emplea madera, pero no al completo, solamente la pasta de celulosa, que se separa mediante un proceso químico con ácidos corrosivos. El resto de elementos que forman la madera quedan como residuos en un fluido que se conoce como licor negro y es ahí donde se encuentra la lignina, cuya función es la de unir las moléculas de celulosa y lingocelulosa de la madera. El problema es cómo obtenerlo y, además, hacerlo mediante un proceso respetuoso con el medio ambiente.

Cómo se extraen los productos que interesan de los residuos de fabricación de papel

Entonces entra en juego el equipo de la Universidad de Valladolid, que ha logrado un método avanzado para extraer la lignina del licor negro, mediante un proceso de hidrólisis muy avanzado y más sostenible. De esta manera consiguen rompen el licor negro desde un punto de vista molecular y separan la lignina de los ácidos corrosivos. A continuación, se seca, para dejarlo en un polvo con la lignina hidrolizada.

La lignina en polvo se convierte en el material con el que se transforman los aceites vegetales en lubricantes con la viscosidad deseada, una tarea que corre a cargo del equipo de la Universidad de Huelva.

«Una vez que tenemos la lignina procedente del licor negro, la incorporamos a un aceite vegetal. Tratamos de estabilizarlo, pero ese proceso no ocurre solamente al mezclar los dos elementos, hay que aplicar procesos químicos o físicos, bien a la lignina o al propio aceite», explica José María Franco.

Qué procesos se siguen para obtener el espesante necesario

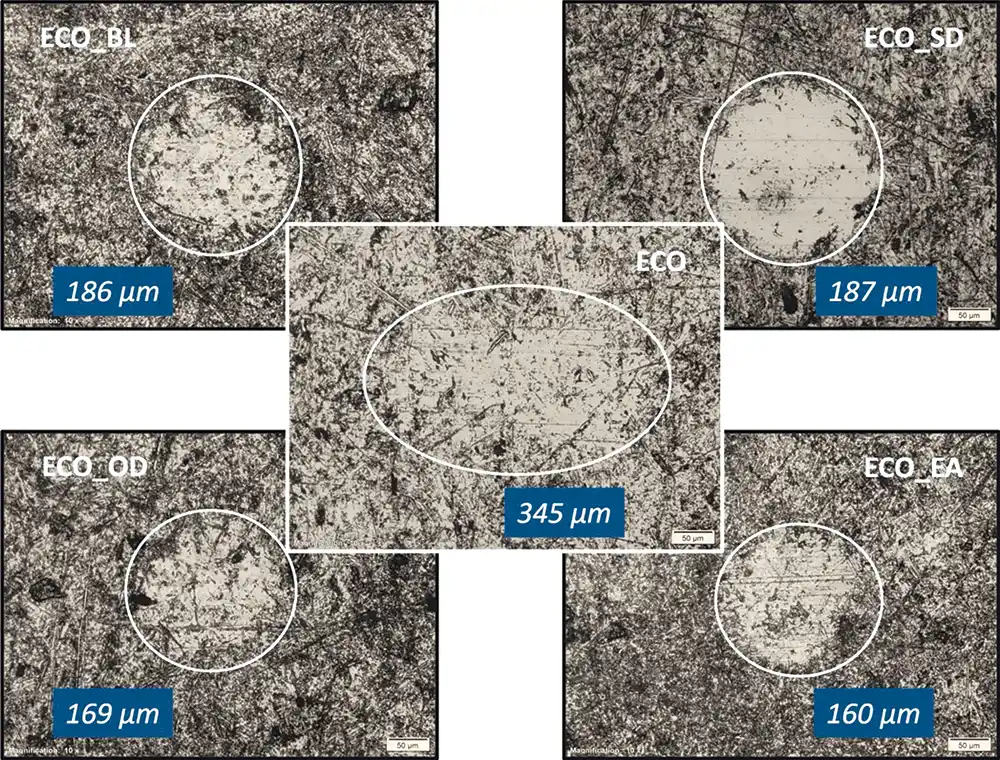

En el caso de los experimentos con licor negro, los investigadores del grupo de Ingeniería de Fluidos Complejos optaron por modificar químicamente el aceite vegetal, mediante epoxidación, que consiste añadir un solo átomo de oxígeno a través de un doble enlace C=C. De esta manera consiguen una interacción química entre la lignina y los epóxidos añadidos al aceite.

«Con esta reacción que hemos inducido, obtenemos una interacción química entre la lignina y el aceite que nos permite espesar ese aceite vegetal, de manera que podemos obtener una gama amplia de lubricantes, más o menos espesos, hasta el punto de llegar a lubricantes semisólidos, como la grasa lubricante», aclara el investigador de la Universidad de Huelva.

Con qué otros materiales de desecho se fabrican los nuevos lubricantes

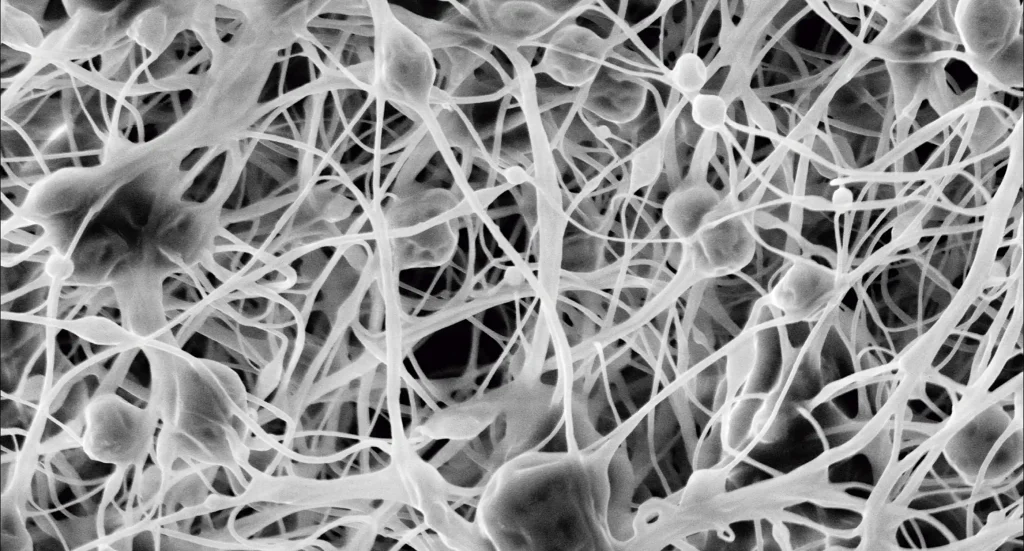

El grupo de Ingeniería de Fluidos Complejos ha explorado otras vías para obtener biolubricantes, en las que también emplean materiales residuales para fabricar los elementos espesantes, pero en este caso, el camino seguido es diferente. Los investigadores tratan de reducir al máximo el impacto ambiental y han conseguido compatibilizar los biopolímeros con los aceites vegetales mediante procesos físicos.

«Aplicamos técnicas de microhilado, que nos permiten crear nanofibras de biopolímero. Esto nos facilita dispersarlos en el aceite y lograr la viscosidad deseada sin necesidad de reacciones químicas», aclara José María Franco. En este caso, los materiales empleados para producir los biopolímeros han sido posos de café y botellas de plástico usadas.

Qué propiedades presentan estos lubricantes de origen orgánico y biodegradables

Los lubricantes obtenidos mediante estas técnicas sostenibles ofrecen un comportamiento similar al de los empleados en la actualidad, de origen mineral. Es más, en el caso del fabricado con el licor negro de la industria papelera han logrado una resistencia al desgaste un 50 por ciento mayor. Y cuentan con la ventaja añadida de su reducida huella ambiental, al estar fabricados con residuos y ser completamente biodegradables.

Esta nueva generación de lubricantes está llamada a sustituir a los actuales basados en aceites minerales y jabones metálicos. Y trabajos como los de este grupo de investigación de Huelva demuestra el potencial de los residuos para esta nueva industria emergente.