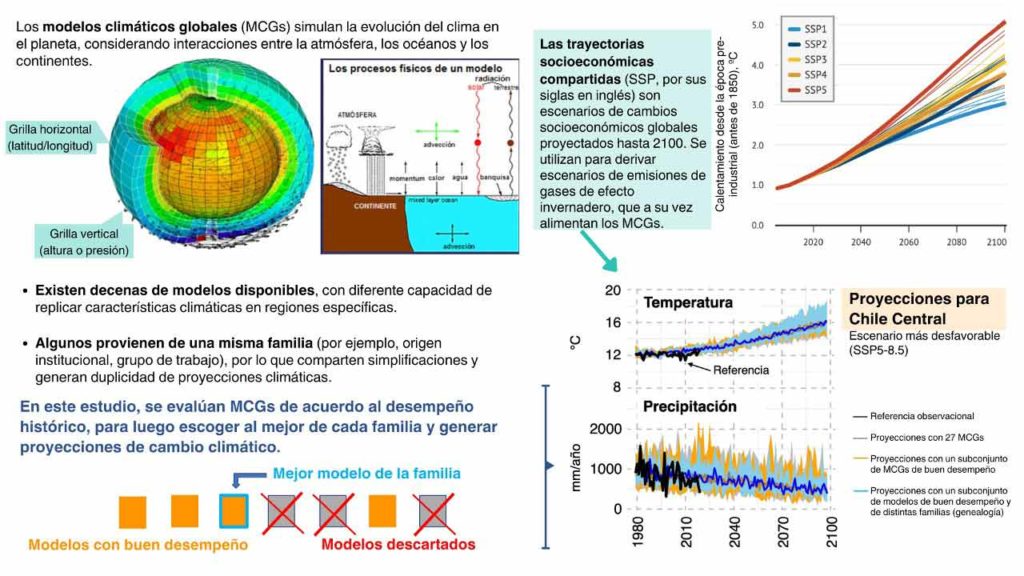

Los modelos climáticos globales (MCGs) son herramientas que permiten simular la evolución del sistema climático terrestre, incluyendo la dinámica de la atmósfera y su interacción con los océanos y los continentes. Sin embargo, estos sistemas de predicción son poco precisos y tienen un coste computacional enorme. Ahora, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile ha diseñado una metodología para evaluar modelos climáticos, que aporta una información mucho más precisa.

Los modelos requieren de estímulos o forzantes que pueden ser de origen natural (como cambios en la órbita terrestre o en la luminosidad solar y erupciones volcánicas) o antrópico (por ejemplo, emisión de gases contaminantes). Dentro de este último grupo, destacan los gases de efecto invernadero y, en particular, el dióxido de carbono, cuya concentración en la atmósfera se ha incrementado vertiginosamente en las últimas décadas, provocando un aumento de la temperatura a nivel global y, con ello, cambios en las características climáticas de distintas regiones del planeta.

En la actualidad, los modelos climáticos son ampliamente utilizados para proyectar la evolución de variables climáticas para las próximas décadas bajo distintos escenarios de desarrollo socioeconómico. Sin embargo, hay decenas de modelos climáticos disponibles –algunos de los cuales copian aspectos de otros– y considerarlos todos para estudios de impacto a nivel local sigue siendo muy costoso computacionalmente. Además, los MCGs no necesariamente replican características históricas que son relevantes para el análisis de impactos en, por ejemplo, la disponibilidad hídrica futura o la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos.

Qué avances presenta nueva metodología para evaluar el impacto del cambio global

El estudio, publicado en la revista Climatic Change, evalúa 27 modelos climáticos de la sexta fase del Proyecto de Comparación de Modelos Acoplados (CMIP6 por sus siglas en inglés) en cinco macrozonas climáticas que abarcan a todo Chile continental. La evaluación consideró la capacidad de reproducir patrones históricamente observados en la precipitación y la temperatura superficial del aire (como promedios anuales, estacionalidad), además de su conexión con oscilaciones climáticas y oceánicas que operan a grandes escalas (concepto conocido como teleconexión), permitiendo descartar modelos poco realistas.

“La metodología es lo suficientemente flexible para adaptarla dependiendo de los objetivos del estudio. Por ejemplo, si te interesa analizar los posibles efectos del cambio climático en la frecuencia y magnitud de inundaciones, puedes incluir indicadores orientados a ello y ponderar su importancia de manera diferente”, explica Felipe Gateño, ingeniero civil de la Universidad de Chile y autor principal del estudio.

“El estudio aborda una problemática que ha sido relevante para la comunidad global durante décadas”, señala Pablo Mendoza, hidrólogo y académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. “Sabemos que una fracción importante de la incertidumbre en proyecciones hidroclimáticas proviene de la elección de modelos climáticos, por lo que su evaluación es un paso clave para entender sus limitaciones y escogerlos en base a su potencial para aplicaciones específicas. Esto cobra especial importancia en la construcción de obras civiles y en planes de gestión de nuestros recursos hídricos, cuyo diseño requiere considerar potenciales efectos del cambio climático”, sostiene.

Los autores utilizaron el esquema resultante para generar proyecciones bajo un escenario de desarrollo económico altamente dependiente de combustibles fósiles. “Los resultados muestran un alto grado de acuerdo entre los modelos seleccionados en relación al calentamiento futuro en todas las macrozonas, y una señal de secamiento para abril-julio en el centro y sur de Chile. Los modelos escogidos proyectan una reducción del 37% en la precipitación anual de Chile Central, y el calentamiento más severo en el Norte Grande, con un aumento en la temperatura de 3,7°C, y un incremento de 3.6°C en la temperatura del Norte Chico”, señala Nicolás Vásquez, coautor del estudio.

“Los modelos regionales muchas veces utilizan modelos climáticos seleccionados o evaluados a escala continental, pero que no necesariamente representan características de interés a escalas más reducidas”, indica Miguel Lagos-Zúñiga, hidrometeorólogo y coautor del estudio. “La propuesta metodológica es aplicable a cualquier parte del planeta y, en particular, a Chile continental, lo que ayudará a robustecer proyecciones de los efectos del cambio climático no sólo para modelos del CMIP6, sino que también para fases futuras de la iniciativa CMIP”, puntualiza.