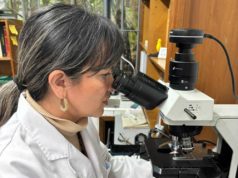

Artículo de Ana Isabel Ortega Martínez. Arqueóloga

Influencia de las cavidades en la vida y simbolismo de los humanos: cuevas burgalesas en el contexto de Eurasia y África es el título del estudio elaborado por la arqueóloga Ana Isabel Ortega Martínez a partir del cual se elaboró el resumen de su discurso de entrada y su preceptiva lectura, el pasado día 3 de junio de 2025, para ingresar formalmente en la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes – Institución Fernán González de Burgos.

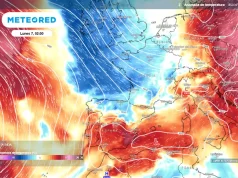

Las cuevas son un elemento más del paisaje, especialmente del montañoso y plegado propio de las rocas carbonatadas: el medio kárstico, oculto y de difícil acceso. El discurso, representó un amplio resumen diacrónico sobre los principales yacimientos en cuevas de todo el mundo. Se inició con una breve referencia a los más antiguos, no debidos a la acción antrópica, como el de Cerro Batallones (Madrid), de hace nueve millones de años, con restos de carnívoros que bajaban a beber agua a diferentes dolinas, que se convirtieron en trampas naturales. Buena parte de los restos de los primeros homínidos africanos se han localizado en rellenos kársticos de antiguos cubiles de carnívoros, pues fueron restos de la dieta de diferentes depredadores.

Diferentes especies de primates suelen refugiarse en las cavidades para protegerse de los rigores climáticos y de los depredadores, especialmente para pasar la noche en las que se localizan en paredes escarpadas. Hasta hace 1,8 millones de años no se documentan las primeras evidencias del uso de algunas cuevas por homínidos, tanto en Wonderwerk (Sudáfrica), como en Dmanisi (Georgia).

En Burgos, en la Sierra de Atapuerca (Ibeas de Juarros y Atapuerca), entre hace 1,4 a 1,1 millones de años aparecen restos de Homo affinis erectus en la Sima del Elefante y hace unos 900.000 años de varios individuos de Homo antecessor en Gran Dolina, cuando ya numerosos yacimientos en cuevas de toda Eurasia y África muestran presencia humana.

Esta se intensifica mucho más, desde hace 500.000 años, en Europa con los preneandertales (Homo heidelbergensis), que en Atapuerca utilizan Gran Dolina como campamento habitual, Galería como lugar de aprovisionamiento y la Sima de los Huesos como lugar mortuorio, a juzgar por la inusual acumulación de 29 cadáveres.

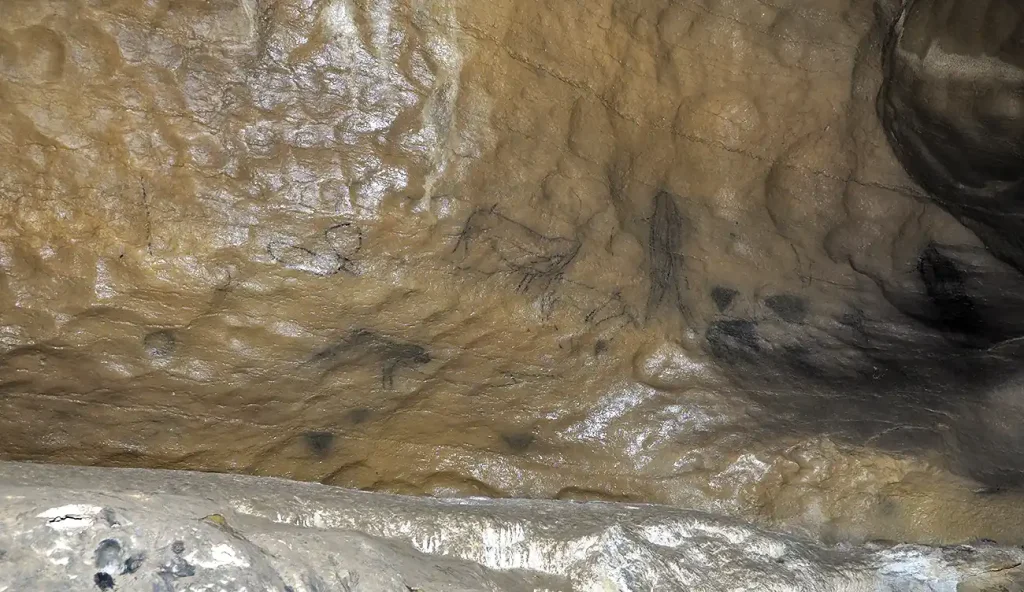

Con el Homo neanderthalensis, por toda Eurasia, los hábitats en las entradas de las cuevas son más prolongados y algunas tienen un claro uso funerario, a la par que hay muestras de su comportamiento simbólico, con el uso de adornos corporales, la presencia de grabados geométricos y manchas rojas de ocre en huesos y paredes. Destacan los grandes círculos de Bruniquel (Francia), creados tras romper y apilar unas 400 estalagmitas, pero especialmente la cuidada colocación de 35 cráneos de grandes herbívoros astados en Des-Cubierta (Pinilla del Valle, Madrid).

En Burgos se conocen importantes yacimientos en cuevas de la Sierra de Atapuerca y Ojo Guareña (Merindad de Sotoscueva), así como en los valles del Arlanza (Hortigüela) y del Úrbel (Huérmeces).

Hace unos 200.000 años se documentan las primeras migraciones del Homo sapiens arcaico, desde África, aunque no tuvieron continuidad. Dejaron muestras de su simbolismo en Blombos (Sudáfrica) y del primer enterramiento conocido de nuestra especie en Panga ya Saidi (Kenia), hace 78.000 años. Pero no será hasta hace unos 50.000 años cuando en Asia se multipliquen los yacimientos con evidencias de los sapiens, incluyendo el arte rupestre figurativo más antiguo del mundo en diferentes cuevas de Indonesia.

En Europa, los yacimientos son habituales desde hace 45.000 años, destacando el arte mobiliar de varias cavidades de Suabia (Alemania), de hace 35.000 años y el arte rupestre paleolítico, especialmente en múltiples cuevas de Francia y España.

En Burgos son reseñables Palomera, en Ojo Guareña, y Penches (Oña).

La curiosidad por el mundo subterráneo ha sido una constante en nuestro comportamiento a lo largo del tiempo, siendo sus galerías subterráneas objeto de exploración desde el Paleolítico. Al menos desde el Neolítico, además de pervivir el hábitat en determinadas entradas y otras ser utilizadas para enterramientos colectivos, algunas se consideraron lugares sagrados, donde se manifestaban o incluso moraban los dioses y otros seres míticos que podían influir en la vida de las comunidades.

En Burgos, en la Sierra de Atapuerca, destacan los hábitats del Mirador y Cueva Mayor y el simbolismo de la Galería del Sílex; en Ojo Guareña sobresalen los santuarios con arte rupestre de Palomera, Kaite y Cubía y en el valle del Úrbel el uso funerario de La Quebrantada y Trulla (Montorio).

Cuando el territorio no era favorable para la existencia de cavernas naturales, los grupos humanos optaron por su construcción artificial, unas veces en forma de dólmenes con grandes ortostatos y losas de cubierta y otras excavando hipogeos con el fin de ubicar en su interior templos y necrópolis, a veces de dimensiones colosales como en Hal Saflieni (Malta), con 7.000 esqueletos, o los primeros hipogeos de Cerdeña.

En el Calcolítico, se inicia la fundición del cobre y las primeras sociedades complejas. En Egipto surgen los primeros complejos subterráneos funerarios y hace 4.700 años las primeras pirámides con cámaras y galerías a 30 metros de profundidad a las que se accedía por pozos y corredores descendentes.

En Europa se inició en los Balcanes. En torno al complejo subterráneo de Skocjan y el sumidero del río Reka (Eslovenia), se ubicó un centro de culto suprarregional, pues diversas cavidades presentaron una gran riqueza y variedad de ajuares. Los hipogeos de Cerdeña evolucionaron hacia formas complejas y, en Menorca, algunos son claros precedentes de las construcciones megalíticas de época talayótica.

En la mitad meridional de la Península Ibérica, las explotaciones mineras de la Faja Pirítica, como las de Riotinto, facilitaron el desarrollo de sociedades avanzadas y las conexiones comerciales con el entorno mediterráneo, mientras que en la mitad septentrional la metalurgia del cobre tuvo mucho menos impacto cultural y material.

En Burgos, las cuevas de la Sierra de Atapuerca, Ojo Guareña y Montorio siguieron presentando un simbolismo especial.

La Edad del Bronce representó una mayor complejidad y desigualdad social. En Egipto sobresalen los templos subterráneos de Deir el-Bahari o Abu Simbel, así como las tumbas del Valle de los Reyes. En la actual Capadocia, los textos cuneiformes hititas indican que los manantiales, sumideros y cuevas representaban los asientos favoritos de los dioses y accesos al inframundo. Con ellos se inició la construcción de la antigua ciudad subterránea de Derinkuyu, que seguirían ampliando otras culturas.

En Creta, las cuevas gozaban de sacralidad, como las de Ideon y Diktaion, que eran lugares de culto y ofrendas a los dioses, que proseguirá en épocas posteriores y en la mitología clásica griega.

En Grecia, muchas otras eran santuarios dedicados los dioses y ninfas, como Melissani.

En el entorno citado de Skocjan (Eslovenia), destaca Musja Jama, una sima de 50 metros con más de 1.000 ofrendas metálicas arrojadas a lo largo de 900 años.

En Bezdanjaci (Croacia), una estructura de madera y yeso permitía salvar sus 31 metros de desnivel, depositando, a lo largo de 300 años, ricos ajuares en 57 tumbas con unos 200 esqueletos de la élite de la población.

Todo lo contrario, a lo documentado en Charterhouse Warren (Inglaterra), sima de 15 metros, con 37 individuos con muerte violenta y evidencias de canibalismo.

El culto a las aguas se confirma en Lattaia (Italia) y en Cerdeña, tanto en Pirosu como en Ispinigoli, o en Santa Cristina, un-manantial cubierto por una bóveda en forma de tholos. En Sicilia, la necrópolis de Pantálica albergó más de 5.000 hipogeos funerarios y, en Córcega, destaca Laninca, situada a media altura en un escarpe de 35 metros, en la que descolgaron dos ataúdes de madera con sendos individuos.

En Menorca, aparte de sus hipogeos, se usan cavidades naturales para usos funerarios y simbólicos, como Es Carritx, Mussol, colgada en un acantilado a 30 metros sobre el mar, con cabezas antropomorfas de madera y objetivos votivos de bronce y marfil, o la de Pas, a 15 metros de altura, con 66 individuos descolgados en parihuelas y envueltos en fardos de pieles.

En la Península Ibérica, especialmente en la mitad septentrional, es frecuente el hallazgo de depósitos votivos en relación con el culto a las aguas. Pero muchas cavidades fueron utilizadas como hábitat o establos para el ganado, reservando las zonas profundas para lugares simbólicos o funerarios. En Burgos, las cavidades citadas de Ojo Guareña, la Sierra de Atapuerca y Montorio, siguieron manteniendo sus usos funerarios y simbólicos.

Durante la Edad del Hierro, en el sur de China se inicia la cultura funeraria de los ataúdes colgantes suspendidos en paredes extraplomadas o cavidades colgadas en los escarpes. En Anatolia, entre los asirios, queda patente la sacralidad de las cavidades, con abundantes referencias escritas e iconográficas en sus paredes, como en el nacimiento del río Dibni (Turquía), afluente del Tigris, con relieves de dos reyes del Imperio Neoasirio e inscripciones con invocaciones y sacrificios a los dioses.

Los frigios, antes de la llegada de los persas, continuaron con la excavación de alguna de las ciudades subterráneas de Anatolia iniciada con los hititas. Por su parte, los reyes aqueménidas persas excavaron sus colosales tumbas reales, colgadas en los escarpes de Persépolis y Naqsh-e Rostam (Irán).

La civilización fenicia, en la franja costera del Líbano y territorios limítrofes, también consideraba al paisaje subterráneo como un espacio de transición, con cavidades naturales y artificiales dedicadas a diferentes cultos. Su continuidad cultural fue asumida por Cartago (Túnez), donde destacan sus necrópolis de hipogeos subterráneos.

Todas las culturas europeas de la Edad del Hierro comparten la sacralidad de muchos entornos naturales, como las cuevas, surgencias y peñas sagradas, que confirman los yacimientos, la Mitología y las tradiciones. En Creta, se documenta un uso intenso como santuarios, relacionando ahora a las de Ideon y Diktaion con el nacimiento o escondite de Zeus, siendo visitadas y mencionadas en sus textos clásicos por los autores grecolatinos, al igual que las de Nympholyptos, Korykeio o el Necromantío, en la Grecia continental.

En Austria, Durezza representa un lugar de sacrificios y cultos rituales, con restos de 138 personas, 45 perros y 51 machos jóvenes de diferentes especies domésticas, mientras que Dietersberg (Alemania) se excluye cualquier tipo de ritual, dado que no existe ningún tipo de ajuar ni ofrenda funeraria.

Entre las cuevas santuario de Francia destaca la de Perrats, por su espléndido casco votivo de oro. Entre los etruscos, destacan los hipogeos funerarios para las clases nobles de las necrópolis de Volterra y Cerveteri, mientras que, en el sur de Italia, destaca el santuario de Porcinara, con sus inscripciones griegas y latinas, y el Antro della Sibilla, relacionado con la Sibila de Cumas citada por Virgilio.

Cerdeña, Malta y Sicilia sobresalen por la importancia de los hipogeos funerarios con influencia fenicia y púnica. Sicilia también cuenta con cavidades naturales como lugares de culto, como Regina, con inscripciones votivas en púnico, y San Biagio, consagrada a Deméter y Perséfone, diosas ctónicas por excelencia.

En Menorca los hipogeos funerarios se agrupan en escarpes de barrancos y acantilados, como el de Cales Coves.

En Ibiza destaca la necrópolis de hipogeos fenicios de Es Puig des Molins, así como la cueva-santuario de Es Culleram, con más de 1.100 terracotas femeninas de tipología púnica.

En la Península Ibérica resalta la importancia de Tartesos, tras su contacto con el mundo fenicio. Sobresale Gorham’s (Gibraltar), dedicada a la diosa Tanit.

En la cultura ibérica, tras su contacto con griegos y fenicios, destacan las cuevas-santuario, como las de los Muñecos y La Lobera (Jaén), con más de 10.000 exvotos de bronce, siendo habitual en otras el hallazgo de monedas y cerámicas ibéricas, en especial vasos caliciformes. Hacia el NE, la Roca dels Moros (Lérida) muestra, aparte del arte rupestre levantino, inscripciones iberas y latinas.

En la mitad NO de la Península, se graban figuras humanas y zoomorfos, en algún caso reutilizando santuarios rupestres paleolíticos, como en Foz-Côa (Portugal) y Domingo García (Segovia), pero también en abrigos como Mosqueruela (Teruel) o La Calderona y Peña del Castillo (Palencia). Muchas cuevas del ámbito cantábrico presentan restos rituales, como las de Aspio, El Puyo y Cofresnedo (Cantabria), pero especialmente las de La Cerrosa y Picu Las Torres (Asturias), con diverso armamento.

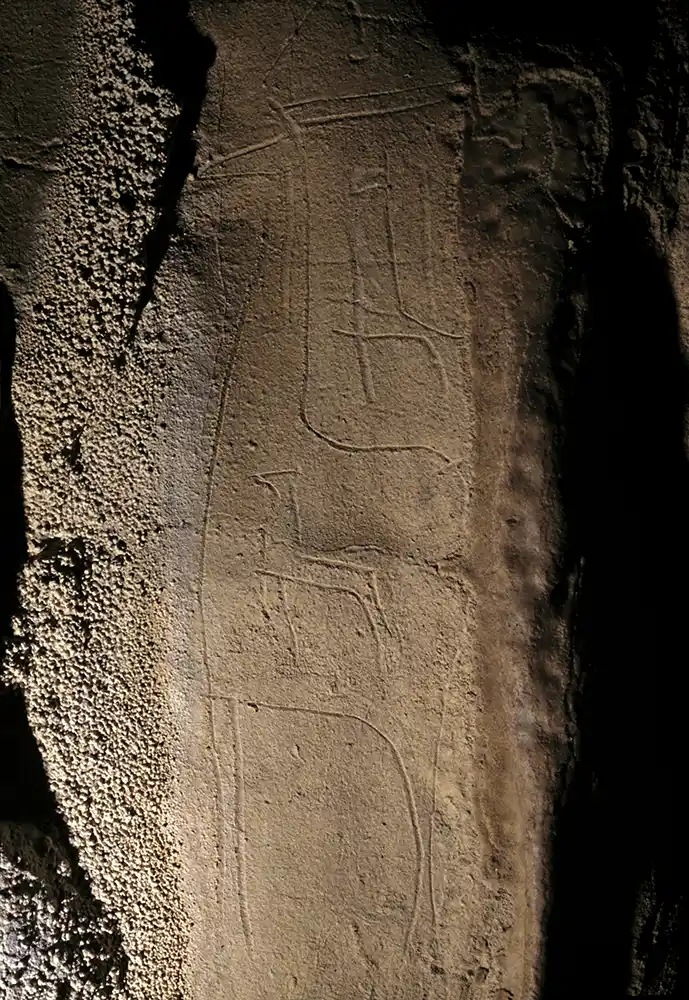

En Burgos, nuevamente destaca el complejo de Ojo Guareña, así como otras cuevas con inscripciones o grabados en torno al Valle de Sedano, Alfoz de Santa Gadea, Hoyos del Tozo, Oña, Monasterio de Rodilla y Santo Domingo de Silos.

El Mundo Romano adaptó las divinidades y cultos de los pueblos sometidos a sus propias creencias y rituales, reutilizando antiguos santuarios, especialmente las cavidades sagradas, aunque en Asia central y oriental, el simbolismo y la espiritualidad exhiben referencias culturales diferentes.

En la India, las cuevas naturales vinculadas a la vida de Buda fueron consideradas lugares sagrados. Las primeras grutas artificiales budistas son de la India oriental, como las de Udayagiri y Khandagiri. Tras su huida hacia el centro de la India, construyeron los conjuntos rupestres de Karla (como el Gran Chaitya) o Ajanta.

En China se desarrolla la arquitectura subterránea, tanto de uso civil como religioso. Son especialmente relevantes las enormes cámaras del conjunto de Longyou, con grandes esculturas en bajorrelieve, aunque se desconoce su funcionalidad. Entre los conjuntos budistas destacan los de Bingling o Maijishan, con centenares de cuevas talladas a varios niveles con millares de esculturas y frescos.

En Nepal existen miles de grutas artificiales funerarias, colgadas en los escarpes detríticos del antiguo Reino de Mustang, algunas con relevantes ajuares, ataúdes de madera y cuerpos descarnados según el rito zoroástrico aún vigente en zonas rurales.

En Irán, en Shapur, los sasánidas labraron una colosal escultura en una estalagmita de unos 7 metros de altura, mientras que algunas aldeas trogloditas, como Kandovan y Meymand, recuerdan a los modelos de Anatolia, algo que también se observa en Georgia, con la antigua ciudad troglodita de Uplistsikje, que en estos momentos alcanza su máximo esplendor.

En Anatolia, en estos momentos, sobresalen las necrópolis subterráneas de época grecorromana, como las de Dara, Mardin, Sogmatar, Sanliurfa o Perre.

En Qumrán (Palestina) se localizaron el millar de Manuscritos del Mar Muerto, escritos en hebreo, arameo y griego por la secta de los esenios.

En Petra (Jordania), bajo los nabateos y la dominación romana, se desarrollaron sus monumentales edificios excavados en la roca, de hasta 40 metros de altura.

También es Nabatea la ciudad rupestre de Mada’in Saleh (Arabia Saudí).

En la Europa Mediterránea, el culto en las cavidades mostró un renovado interés. En Creta se intensificaron las peregrinaciones a sus cuevas-santuario, al igual que en la Grecia continental, Italia, Cerdeña y Sicilia. Algunas canteras subterráneas también cuentan con dedicatorias a los dioses. El culto zoroástrico a Mitra, dios del Sol, originario de India y Persia, fue transformado en una religión mistérica celebrada en cuevas naturales y posteriormente en templos subterráneos.

El culto a las aguas era habitual entre los romanos, especialmente en los grandes manantiales kársticos como en las Fuentes del Timavo (Italia). Entre los galorromanos destacan los manantiales sagrados de las fuentes de Nîmes, Fosse Dionne, o del Sena (Francia), en la que se recuperaron más de 1.500 exvotos.

En Menorca, entre los hipogeos de Cales Coves, se instaló un santuario rupestre en la Cova des Jurats, en la que se localizan 29 inscripciones latinas. En la Península Ibérica pervivieron las prácticas rituales de origen céltico relacionadas con las aguas. Los ríos, lagos o manantiales eran lugares en los que se manifestaba la divinidad y se realizaban ofrendas, frecuentemente armas.

El balneario de Fortuna (Murcia) alcanzó su apogeo en época romana, junto con Cueva Negra, santuario dedicado a las ninfas, con un centenar de inscripciones inspiradas en textos de Virgilio y otros poetas latinos.

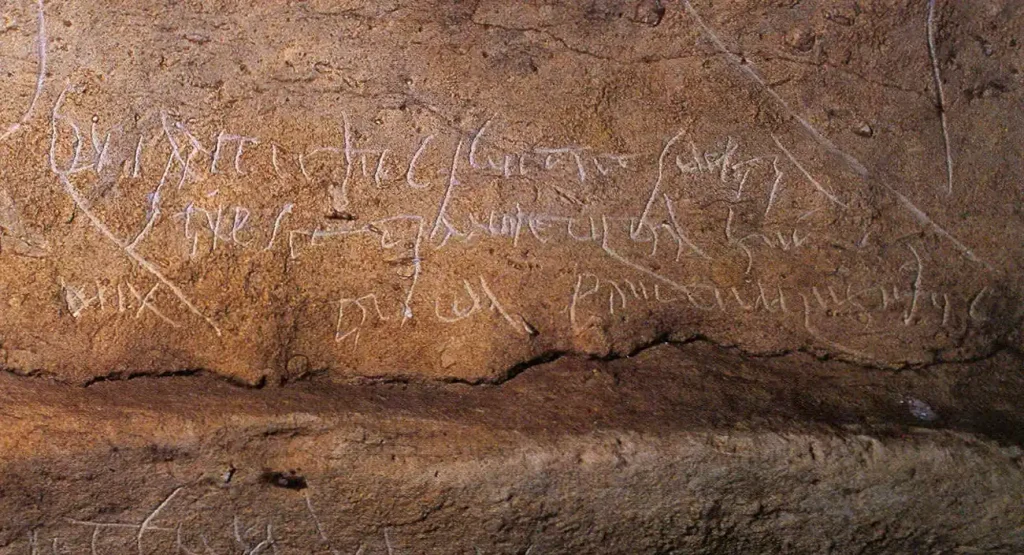

Otras cavidades han deparado evidencias que apuntan a rituales politeístas que se desarrollaban en lugares recónditos, a partir de la prohibición del rito en cuevas por el Edicto de Constantinopla del año 292. La Cueva de La Griega (Segovia) presenta un corpus de más de 100 inscripciones latinas.

En Burgos, destacan las 40 inscripciones latinas de la Cueva de Román (Clunia, Huerta de Rey), las del Puente (Junta de Villalba de Losa), Niebla (Valle de Sedano) o el santuario rupestre de la Virgen de la Cueva (Hontangas) que ha pervivido hasta la actualidad como una ermita cristiana, a pesar de la prohibición citada. Aún así, será frecuente la ubicación de complejos eremíticos en cuevas artificiales y también de templos en el interior de cavidades naturales, apropiándose la nueva religión, una vez más, de los lugares sagrados.