“Cajal no está solo [en nuestro pasado científico]. Nos falta -y lo deploro- el sentido de la réclame [es decir, la reivindicación de lo nuestro], y, además, no solemos dignarnos defendernos. España es víctima de una sistemática campaña de difamación […] Ésa es la manera de europeizarnos. Aspirar no sólo a aprender de ellos, sino a enseñarlos”.

Por Francisco A. González Redondo. Universidad Complutense de Madrid

La controversia Unamuno-Ortega y el «¡Que inventen ellos!»

Cualquier persona que lea una cita tan categórica como la que hemos elegido para encabezar este artículo se preguntará por la autoría de estas palabras. Constatando el hecho irrebatible de que España ocupa hoy un lugar destacado (en torno al puesto 15) en el ranquin de las potencias mundiales en Ciencia e Innovación, aventurará si la frase se debe a alguno de nuestros presidentes de gobierno recientes o si fueron pronunciadas por alguno de sus ministros o diplomáticos en algún foro internacional. Pero la cita que se transcribe arriba no es actual, sino que apareció publicada en el diario ABC … ¡en 1909!

Además, tampoco consta que la compartiese ninguna de nuestras autoridades de entonces, ni se debió tampoco a un evidente europeizador de aquellos años como fue José Ortega y Gasset. Las dejó escritas el insigne provocador D. Miguel de Unamuno.

Pero claro, quien lea este comienzo se preguntará si los editores de una revista como Nova Ciencia no se habrán vuelto locos invitando al autor de estas páginas, pues ¿acaso no fue Unamuno aquel que gritó el terrible exabrupto “¡Que inventen ellos!”? Y nosotros debemos responder que, efectivamente, dejó escritas, negro sobre blanco, esas palabras … para inmediatamente destacar, como pasa continuamente con D. Miguel, que no, que lo que escribió fue justo lo contrario y que se han malentendido y tergiversado sus propósitos.

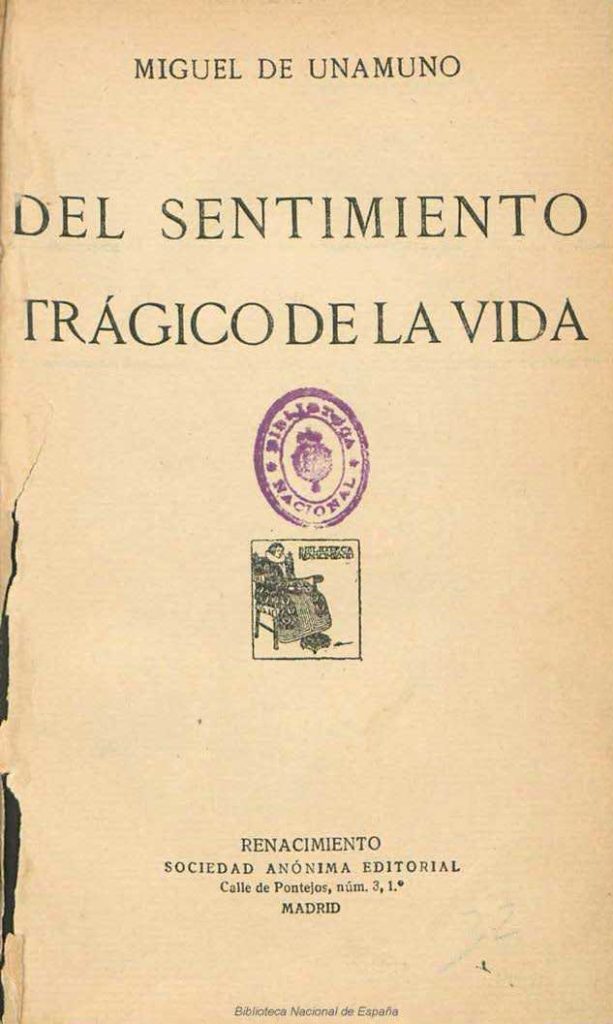

De hecho, dejó escritas una cosa y su contraria en 1913, en su Del sentimiento trágico de la vida, en el marco de la controversia que llevaba manteniendo desde hacía diez años con su “discípulo” Ortega y Gasset. Las palabras exactas de Unamuno fueron: “No ha mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que, respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese, después de hacer observar que la luz eléctrica luce aquí tan bien como donde se inventó, aquello de “¡que inventen ellos!”, expresión paradójica a que no renuncio…”. Aparentemente, entonces, deberíamos concluir que sí lo dijo. Pero, si releemos la frase, comprobaremos que estaba “respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica”, y que, estando el “¡que inventen ellos!” seguido de la aclaración “expresión paradójica a que no renuncio”, D. Miguel podría estar dejando por escrito lo contrario de lo que parecía leerse; es decir, nos había provocado con una de sus recurrentes paradojas.

Porque no debe olvidarse que ya en 1895, varios años antes de que se consumara el desastre del 98, en su “Sobre el marasmo actual de España”, a medida que se había ido metiendo en sus “errabundas pesquisas en torno al casticismo”, le había quedado cada vez más claro “lo descabellado del empeño de discernir en un pueblo o en una cultura, en formación siempre, lo nativo de lo adventicio”. Y, destacando cómo la sociedad española atravesaba entonces una honda crisis, existiendo “en su seno reajustes íntimos, vivaz trasiego de elementos, hervor de descomposiciones y recombinaciones, y por de fuera un desesperante marasmo”, concluía: “España está por descubrir, y sólo la descubrirán españoles europeizados”.

Efectivamente, tras la pérdida de nuestras últimas provincias de ultramar a manos de los EE.UU., la identificación de regeneración de España con europeización sí se hizo ya evidente para toda la sociedad española, aunque algunos autores se vieron obligados a avanzar ciertos toques de atención, como podemos ver en la “Europeización, pero sin desespañolizar” del evidentemente regeneracionista Joaquín Costa, quien reconocía que “Europa nos invade de todos lados; y fatalmente, necesariamente, con o contra su voluntad, los españoles se harán europeos, porque no pueden ser otra cosa”, constatando que esos españoles deberían hacerse europeos “por acción propia y de los propios, que es decir sin dejar de ser españoles”.

Pero Unamuno conocía perfectamente a la familia Ortega [y Gasset], en cuyos periódicos colaboraba y en cuyas remuneraciones correspondientes basaba no poca parte del sustento de su numerosa prole, y en 1898 era profesor y examinador del adolescente José de 15 años, matriculado en la Universidad de Deusto, pero dependiente administrativamente de Salamanca. Con estos antecedentes, en 1902, y desde el pedestal al que ya se consideraba subido él mismo a sus 19 años, el joven Ortega y Gasset dictaminaba que “la casi totalidad de los científicos españoles es tonta o si no, le falta grandeza de miras”, considerando que el futuro sería para los ingenieros, aunque pontificando también que a estos también “les falta don de vista larga”, por lo que “necesitarán directores –sea inmediatamente, sea mediatamente- con la acción o con la pluma”, puesto director al que, obviamente, parecía estar postulándose… para irritación de científicos, ingenieros y pensadores como D. Miguel.

Este tipo de afirmaciones no eran sorprendentes en un jovencito que pensaba que “las dos únicas personas -acaso tres con [Ramiro de] Maeztu- inteligentes que hay en España” eran, “a saber, Unamuno y yo […]”. En cualquier caso, trasladado a Alemania a satisfacer una necesidad de formación que consideraba imposible alcanzar en España, el joven Ortega profundizaba, contumaz, en su desprecio por la ciencia y los científicos españoles, provocando al otrora europeizador maestro Unamuno, quien, en el intercambio epistolar que mantuvieron, se veía obligado a reconocerle al alumno, el 23 de mayo de 1906, que se iba “sintiendo furiosamente antieuropeo”. En ese marco, el pensador bilbaíno se preguntaba (aún no lo exclamaba): “¿Que ellos inventan cosas? ¡Invéntenlas! La luz eléctrica alumbra aquí tan bien como donde se inventó”. Y es que, suponiendo, como decía Ortega, que poco o nada habíamos inventado, y reconociendo que “La ciencia sirve de un lado para facilitar la vida con sus aplicaciones y de otro de puerta para la sabiduría”, el pensador vasco se preguntaba también “¿Y no hay otras puertas? ¿No tenemos nosotros otras?”.

Y es que, llegado el año 1906, once después de sus profundamente asumidas llamadas a la europeización, D. Miguel se veía obligado a recomendar “hacer uno en sí mismo examen de conciencia nacional, y preguntarse como español qué valor íntimo y duradero tienen la mayor parte de los tópicos regenerativos que venimos repitiendo casi todos, unos más y otros menos”. Volviendo a sí mismo al cabo de los años se preguntaba entonces “a solas con mi conciencia: ¿soy europeo? ¿soy moderno?”. Y en aquélla su conciencia se respondía: “no, no eres europeo, eso que se llama ser europeo; no, no eres moderno, eso que se llama ser moderno”.

Quizá sin saber qué era lo que tanta zozobra espiritual le ocasionaba entonces, seguía preguntándose si eso de no sentirse ni “europeo” ni “moderno” en el sentido de rendición ante nuestros vecinos preconizado por personas como Ortega, “¿arranca acaso de ser tú español? ¿Somos los españoles, en el fondo, irreductibles a la europeización y a la modernización? Y en caso de serlo, ¿no tenemos salvación? ¿No hay otra vida que la vida moderna y europea? ¿No hay otra cultura, o como quiera llamársela?”.

No debía resultar sencillo a Unamuno digerir los sentimientos encontrados que despertaban las continuas apariciones de carácter casi apostólico que fue protagonizando un cada vez más reconocido Ortega, resumidas, por ejemplo, en sus comentarios al primer Congreso de la Asociación española para el Progreso de las Ciencias, celebrado en 1908, cuando propugnó su célebre ecuación “Europa = ciencia; todo lo demás le es común con el resto del planeta”.

Pero en 1909 Unamuno sí pudo racionalizar la vorágine de sentimientos que herían la intimidad de su ser español, y lo hizo respondiendo a una carta de Azorín en la que éste destacaba cómo en Europa empezaban a citarse autores españoles. Era la oportunidad que necesitaba D. Miguel para clamar contra los españoles papanatas que se hallaban obnubilados por los europeos. Así, se felicitaba reivindicativo con las palabras que se transcribían más arriba: “Cajal no está solo. Nos falta -y lo deploro- el sentido de la réclame, y, además, no solemos dignarnos defendernos”.

Y felicitaba a Azorín: “¡Bien, bien, muy bien! Así, así. España es víctima de una sistemática campaña de difamación”, añadiendo el siguiente paso que conduciría de la interrogación a la exclamación, en esta fase intermedia solamente en redacción enunciativa: “Dicen que no tenemos espíritu científico. ¡Si tenemos otro…! Inventen ellos y lo sabremos luego y lo aplicaremos”, para recomendar “Ésa es la manera de europeizarnos. Aspirar no sólo a aprender de ellos, sino a enseñarlos”.

Demasiado (para su costumbre y ágil pluma) tardaría Ortega en contestar a “la filosofía soez” de la carta de Unamuno, asumiendo que era él el aludido cuando D. Miguel hablaba “de los papanatas que están bajo la fascinación de esos europeos”, identificándose voluntariamente: “Ahora bien, yo soy plenamente, íntegramente, uno de esos papanatas”.

Pero que nadie se alarme al leer estas diatribas pues, unos meses después, Ortega, al iniciar su carrera en pro de la Pedagogía social como programa político, y asumiendo que “el camino de la alegría al dolor que recorremos será, con otro nombre, europeización”, se refería a ese “gran bilbaíno” desde una perspectiva completamente diferente: “ignoro cómo se las arregla, que aunque se nos presenta como africanizador es, quiera o no, por el poder de su espíritu y su densa religiosidad cultural, uno de los directores de nuestros afanes europeos”. Ortega parecía empezar a entender lo que muchos otros, entre ellos Antonio Machado (pero no es éste el lugar para que nos adentremos en nuevos espacios de reflexión complementarios), no alcanzaban.

La controversia quedaría aclarada en 1913, en Del sentimiento trágico de la vida, cuando, precisamente, la frase tópica unamuniana, como se avanzaba antes, se expresase exclamativamente. En efecto, si el mundo de la ciencia muy matematizada aplicada a la tecnología le resultaba lejano, Unamuno se había sentido atraído por la “ciencia de la vida”, la Biología, y había estudiado a Charles Darwin, Ernest Haeckel, Claude Bernard, etc. Y esas dos cosas la ciencia y la vida, que, confesaba “me son antipáticas” le tenían angustiado y le llevaban a formular otra de sus incomprensibles paradojas: “la sabiduría es la ciencia lo que la muerte es a la vida, o, si se quiere, la sabiduría es a la muerte lo que la ciencia es a la vida”.

También llevaba mucho tiempo sufriendo “a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica”, y a ellos, harto, y para escandalizarlos, les había dedicado ya no sólo la interrogación “¿Qué ellos inventan cosas?”, sino la exclamación “¡que inventen ellos!”. Pero la expresión no era en 1913 solamente radical, tenía para Don Miguel una intención “paradójica a que no renuncio”. Y esa intención unamuniana se empieza a elucidar perfectamente cuando, en lugar de quedarse con las apariencias de la superficie, se siguen leyendo sus palabras y se profundiza en su actitud vital, en su espíritu de contradicción.

Así, “al decir ‘¡que inventen ellos!’, no quise decir que hayamos de contentarnos con un papel pasivo, no. Ellos, a la ciencia de que nos aprovecharemos; nosotros a lo nuestro. No basta defenderse, hay que atacar”. Pero, es más, lo que estaba intentando decir era justo lo contrario de lo que se traslucía. Y esto lo aclaraba por analogía con su otra paradójica exclamación que ha sido siempre mucho mejor entendida: “Y yo di un ‘¡muera Don Quijote!’, y de esa blasfemia, que quería decir todo lo contrario que decía -así estábamos entonces-, brotó mi culto al quijotismo como religión nacional”.

A lo largo de 1913 se recibía, se leía, se trataba de entender, se admiraba, se criticaba su Del sentimiento trágico de la vida. Llegado 1914, un inventor español, uno de esos cuya existencia, conocimiento y reconocimiento reclamaba Unamuno, Leonardo Torres Quevedo, publicaba en Madrid sus Ensayos sobre Automática. El insigne ingeniero, simultáneamente, presentaba en París su autómata ajedrecista, la primera máquina dotada de inteligencia artificial de la historia, demostración efectiva de las ideas teóricas recogidas en sus Ensayos. Y en el verano de ese año 1914, los españoles conocían por la prensa cómo su dirigible Astra-Torres XIV, adquirido por el Almirantazgo inglés el año anterior, se convertía en el único aerostato con verdadera capacidad operativa de toda la Royal Navy al desatarse la Primera Guerra Mundial.

Por eso no es de extrañar que al comenzar 1915, en su “Un viaje”, Ortega se refiriese a D. Leonardo con las siguientes palabras (las únicas que le dedicaría en su muy voluminosa obra; las únicas que le haría falta escribir):

Cuando viajamos se eleva a su última potencia el carácter de fugacidad que es propio a nuestra relación con las cosas. Rodamos sobre ellas y ellas sobre nosotros: sólo nos tocan en un punto, en un instante de nuestra persona, de modo que, por blandas, suaves y redondas que sean, su contacto con nosotros tiene siempre algo de punzada, de pinchazo doloroso. Al tiempo que decimos “ya vienen, ya vienen” a este paisaje, a esta amistad, a este acontecimiento, tenemos que ir preparando los labios para decir “ya se van, ya se van”. Torres Quevedo debiera inventar un ancla para anclar los minutos. Porque es una pena la manía de huir que las cosas tienen.

En efecto, Ortega no necesitaba decir más. Había reconocido con estas breves palabras que, entre nosotros, sí se inventaba, pues, metafóricamente, sólo uno de los nuestros podría será capaz de “parar el tiempo”. Había entendido que “Cajal no estaba solo”. Para la intelección del “¡que inventen ellos!”, sin embargo, D. José tendría que esperar a 1930, al alcanzar la edad que tenía D. Miguel cuando las pronunció, y, como aquel, analizar la realidad desde la perspectiva de la [ciencia de la] vida y no de la ciencia aplicada a la tecnología.

Ese año 1930 Ortega publicaría su Misión de la Universidad, mostrando su desilusión con esos europeos que le habían obnubilado y se habían constituido en su referencia veinticinco años antes: “No censuro que nos informemos mirando al prójimo ejemplar, al contrario, hay que hacerlo; pero sin que ello pueda eximirnos de resolver nosotros originalmente nuestro propio destino [como españoles]”. Es verdad que, a modo de excusatio non petita, añadía que “con esto no digo que hay que ser ‘castizo’ y demás zarandajas”, y que “al imitar [a los extranjeros] eludimos aquel esfuerzo creador de lucha con el problema que puede hacernos comprender el verdadero sentido y los límites y defectos de la solución que imitamos”. Pero lo realmente singular es la confesión que hace, su arrepentimiento por el papanatismo que le llenó durante tantos años: “Se ve bien que la Universidad alemana es, como institución, una cosa deplorable. Es un hecho que en Inglaterra la segunda enseñanza y en Alemania la Universidad están en crisis […] búsquese en el extranjero información, pero no modelo”.

Es más, en esos momentos Ortega ya manifestaba un singular escepticismo afirmando que “el que hoy se crea más que en nada en la ciencia no es a su vez un hecho científico, sino una fe vital. La vida no puede esperar a que las ciencias expliquen científicamente el Universo”. Sí, le había llegado el momento de su propio sentimiento trágico de la vida, para el que, a modo de justificación, iría construyendo el entramado de su “raciovitalismo”.

Pero España no estaba entonces ya en decadencia. Si las voces regeneracionistas habían llenado de anhelos las últimas décadas del siglo XIX, transcurridas las tres primeras del siglo XX nuestra cultura y nuestras ciencias estaban cimentando ya una verdadera Edad de Plata, una época de progresiva y constante convergencia europea. Y en ese proceso se integrarán las innovaciones de nuestros inventores más relevantes.

En torno a los españoles y la invención

En efecto, precisamente ese año 1930 de la “conversión paulina” de Ortega, un francés, presidente de la Sociedad Matemática Francesa, escribía un artículo en Le Figaro sobre máquinas de calcular, ponía los límites temporales en ese campo entre Blaise Pascal y nuestro inventor más universal y se preguntaba “¿Acaso no debería ser considerado Torres Quevedo el más prodigioso inventor de nuestro tiempo?”. Por supuesto, sorprende que un francés dejase escrita en 1930 esta frase dedicada a un español, máxime teniendo en cuenta que los tiempos de D. Leonardo y d’Ocagne eran (o habían sido) los de Thomas A. Edison (1847-1931), A. Graham Bell (1847-1922), Nikola Tesla (1856-1943), etc. Pero claro, lo que sucedía era que d’Ocagne conocía la cantidad, variedad y trascendencia de las aportaciones en las que nuestro insigne sabio fue primigenio en la historia y no había quedado obnubilado por la pléyade de inventores que nos invadían desde los EE.UU.

Leonardo Torres Quevedo, el inventor transversal

Torres Quevedo empezó su carrera de inventor proponiendo la solución al problema del transporte de personas por cable con su transbordador, el primer sistema de teleférico para personas que patentó, entre 1887 y 1889, en Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza. Y su invento fue tan novedoso que el primer teleférico abierto al público del mundo, el transbordador del Monte Ulía en San Sebastián, obra también suya, no se inauguraría hasta 1907. El éxito de Ulía se repetiría nueve años más tarde, el 8 de agosto de 1916, cuando se inauguraba en Niágara (Ontario, Canadá) el primer teleférico para pasajeros de toda Norteamérica, el Niagara Spanish Aerocar. Había sido construido por una empresa española registrada en Canadá, The Niagara Spanish Aerocar Company, con capital español, administradores españoles, proyecto español, ingeniero constructor español, material construido en España (por ejemplo, la barquilla para los pasajeros), transportado a Canadá durante la I Guerra Mundial y explotación comercial inicial española. En suma, I+D+i de hace más de cien años.

Unos años antes, al dar por terminadas infructuosamente las gestiones para construir el primer transbordador de su sistema en Suiza, entre 1895 y 1900 iba presentando en Francia sus trabajos teóricos sobre las máquinas algébricas (máquinas que resuelven ecuaciones mediante analogía física) acompañadas por modelos de demostración, alcanzando el reconocimiento nacional e internacional como figura mundial del Cálculo mecánico.

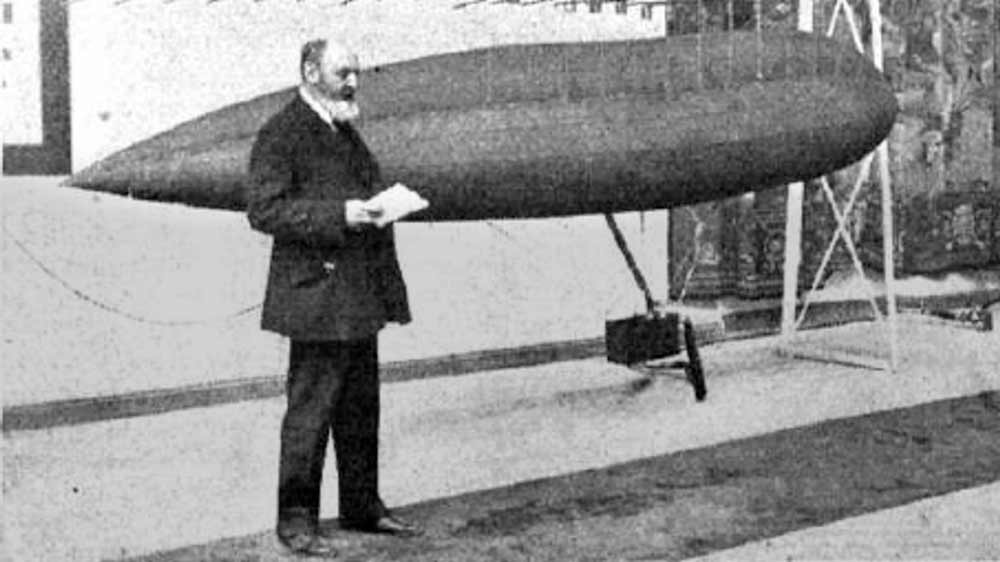

Seguidamente, entre 1901 y 1906 concibió un sistema de dirigibles autorrígidos, patentados en España, Francia y el Reino Unido, con los que estableció los fundamentos para la aerostación dirigida hasta el presente. Comercializados desde Francia a partir de 1911 por la casa Astra, se consagraron como los más efectivos para la lucha antisubmarina y protección de convoyes durante la I Guerra Mundial, operando en las Armadas de Francia, el Reino Unido, Rusia y los Estados Unidos. Durante los años 1920 se siguieron fabricando por parte de la casa Astra (con unidades vendidas a Francia y a Japón), tarea que continuaría la casa Zodiac en los años 1930. Y, con diseños evolucionados y nuevos materiales, se han seguido construyendo a lo largo del siglo XX y se siguen construyendo en nuestros días, como podemos comprobar en los modelos de la casa francesa Voliris, o el trilobulado Roziere FRF-1 de la Sociedad Aeronáutica Rusa.

Complementariamente, entre 1902 y 1903 Torres Quevedo patentó en Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos el primer aparato de mando a distancia de la historia, el telekino. Estaba concebido para el control remoto de sus dirigibles sin arriesgar vidas humanas, y se ensayaría en 1905 en el frontón Beti-Jai de Madrid, con un triciclo, y en el Abra de Bilbao, en presencia del Rey Alfonso XIII, en septiembre de 1906, teledirigiendo el bote Vizcaya. Reconocido en 2007 por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) con un milestone “por haber establecido los principios operacionales del moderno control remoto sin cables”, el telekino constituye el precedente directo de los drones, de radical vigencia hoy en día.

Precisamente, el éxito de las pruebas del telekino en Bilbao animaría a un grupo de industriales vascos a la constitución de la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería, pionera concepción de una sociedad de capital riesgo creada con el objetivo de llevar a la práctica las invenciones que presentase D. Leonardo y cuya primera obra financiada sería el mencionado transbordador del Monte Ulía.

Esas pruebas del telekino en 1906, complementariamente, motivaron que el Gobierno español crease también, en febrero de 1907, el Laboratorio de Mecánica Aplicada, que, cambiado su nombre por el de Laboratorio de Automática y puesto al servicio de los laboratorios y centros de investigación, públicos y privados de toda España, proporcionaría máquinas e instrumental a Santiago Ramón y Cajal, Blas Cabrera, Juan Negrín, etc.

Pero Torres Quevedo, además de ingeniero de caminos, aeronáutico, industrial y de telecomunicaciones, también fue ingeniero naval. En efecto, en 1913 unió Náutica y Aeronáutica en su patente del buque-campamento, el primer proyecto de barco porta-dirigibles cuyo diseño integraría la Armada española años después en nuestro primer porta-aeronaves (hidroaviones y dirigibles), el Dédalo (1922), unión de náutica y aeronáutica que pudimos ver materializado para la Marina de los EE.UU. en la Sentry Class en los años 90 del pasado siglo y continúa hoy en unidades como el HSV-2 Swift. Complementariamente, en 1916, mientras la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales le concedía la primera Medalla Echegaray, D. Leonardo obtenía en España y Francia la patente de su binave, primigenia concepción, construida y ensayada con éxito en 1918, de esos catamaranes de casco metálico que protagonizan el presente en el transporte marítimo exprés de pasajeros en todo el mundo.

Y, en este mundo en el que vivimos, gobernado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, debemos destacar, como hacía d’Ocagne en 1930, su papel visionario como creador de una nueva ciencia, la Automática, y de las máquinas prácticas que demostraban sus concepciones teóricas. En efecto, con su obra escrita cumbre, los Ensayos sobre Automática (1914), sus ajedrecistas de 1912 y 1922 (los primeros autómatas que “piensan” de la historia, con los que un humano juega -y pierde indefectiblemente- un final de partida de torre y rey contra rey) y su aritmómetro electromecánico (1920), que empieza a ser considerado como, probablemente, el primer ordenador en sentido actual de la historia, se adelantaría en varias décadas a las aportaciones de los pioneros (teóricos y prácticos) de la Informática, la Automática y la Inteligencia Artificial del siglo XX.

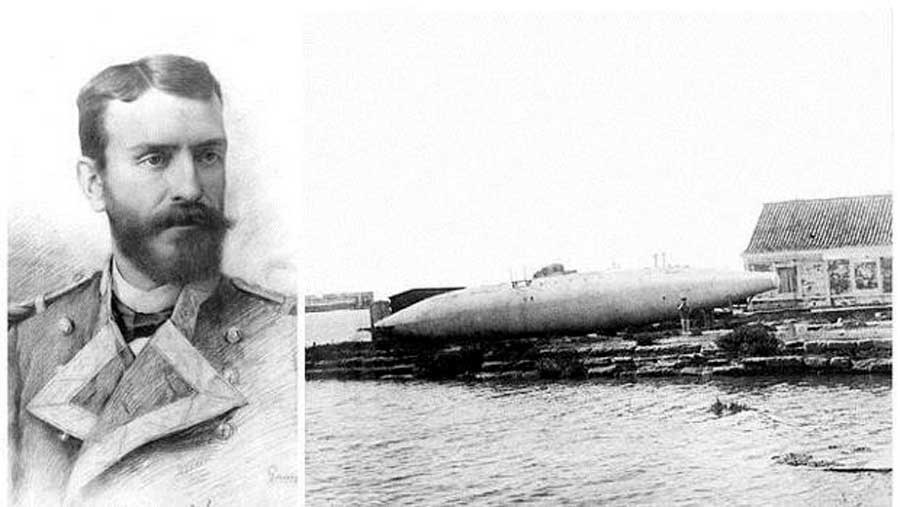

El submarino de Isaac Peral

Pero los tiempos de Torres Quevedo (1852-1936) son también los de Isaac Peral (1851-1895), quien nos va a permitir escribir la historia del submarino en clave de primigeneidad española partiendo, precisamente, de la determinación de este objeto historiable.

Un submarino es una embarcación de casco de acero con forma ahusada que, además de navegar en superficie (flotando), también puede navegar en inmersión con motores eléctricos que se recargan en superficie, tradicionalmente con motores de combustión interna (en general, diésel). Tiene que disponer de timones de buceo y de propulsión, y de un sistema de trimado (tanques de recarga de agua para la inmersión y de achique para emerger). Además, debe tener un sistema de renovación del aire (preferiblemente, que no genere burbujas que lleguen a la superficie y lo hagan detectable). También debe disponer de un sistema de visión, un periscopio. Y, para su uso militar, debe poder lanzar torpedos.

Pues bien, el primer submarino que merece ese nombre en el mundo, el primero en reunir todos estos elementos ya prexistentes, fue el de Isaac Peral, cuyas pruebas oficiales tuvieron lugar en San Fernando (Cádiz) en 1889. Por tanto, la historia mundial de los submarinos empieza con el submarino de Peral hace ahora algo más de ciento treinta años.

Por supuesto, el Peral tuvo predecesores, incluso en nuestra propia España, como el Ictíneo I, un sumergible construido en 1856 por Narciso Monturiol (1819-1885). Tenía doble casco de madera, un propulsor plano de aleta accionado por cuatro hombres, y estaba concebido no para el transporte de pasajeros en travesías submarinas, sino para la pesca de coral con pequeños desplazamientos. Por su parte, el Ictíneo II de 1866, análogo al I en cuanto al casco, estaba dotado ya de un “motor” que utilizaba una mezcla de peróxido de magnesio, zinc y clorato potásico que generaba el vapor que movía la hélice y producía oxígeno para la tripulación.

Pertenecerían a la protohistoria de los submarinos aquellos sumergibles anteriores en el tiempo al Peral, como los dos Ictíneos y como todos los ensayados en Alemania, Francia, etc., a los que les faltaban diferentes elementos (algunos, por ejemplo, pretendían operar con motores de vapor) para ser verdaderos submarinos. Quizá el que más se acercó al Peral, en la transición de la protohistoria a la historia del submarino, fuera el del polaco-ruso Stefan Drzewiecki, el primero en utilizar un motor eléctrico y baterías de acumuladores.

Es verdad que el riojano Cosme García (1818-1874) patentó en 1860 su barco buzo, una embarcación de casco de hierro de 3 metros de eslora (un segundo modelo tendría 5,5 m), pero su propulsión era manual, a remo por parte de los tripulantes. Por tanto, dependiendo de lo generosos que seamos, podríamos situar este sumergible en la prehistoria de los submarinos o en la transición de la prehistoria a la protohistoria.

Para completar esta parte de nuestro pasado tecnológico, puede recordarse la invención de Antonio Sanjurjo ensayada en 1898, diez años después que el Peral. Sin embargo, como su nombre indica, era una boya sumergible de propulsión manual concebida no para navegar, sino para situar minas de contacto en buques enemigos en las aguas de los puertos.

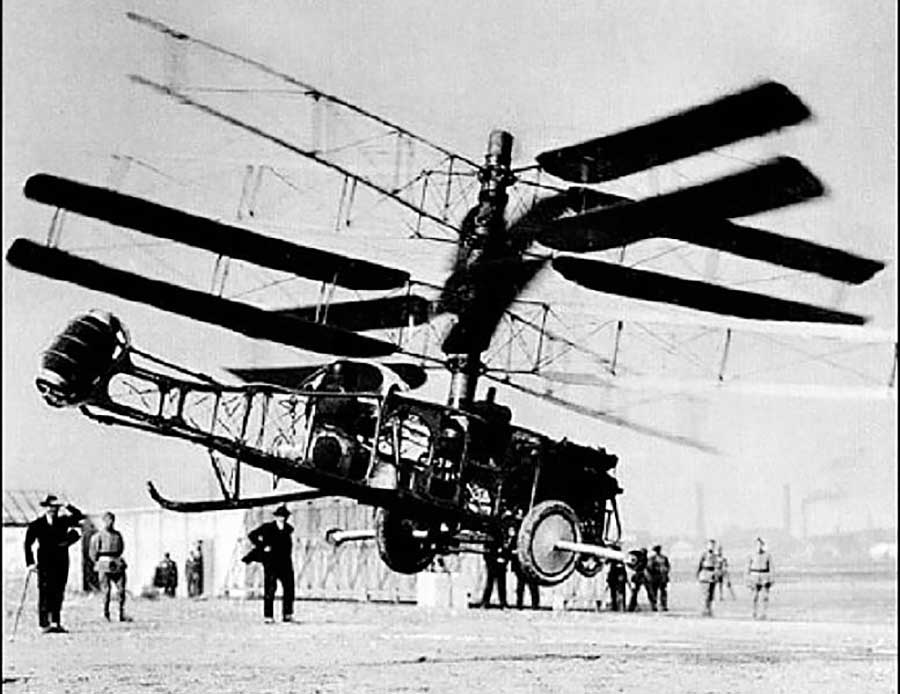

Juan de la Cierva: el primer helicóptero

Si cambiamos el medio acuático por los aires, entonces podemos recordar que los tiempos de Torres Quevedo (1852-1836) son también los de Federico Cantero (1874-1946) y Juan de la Cierva (1895-1936). En este caso, si consideramos que el objeto historiable es el primer helicóptero tal como lo entendemos hoy, debemos reconocer que el primero no sería obra de un español. Lo que sucede es que los antecedentes históricos que lo hicieron posible no se pueden escribir sin nombres e inventos españoles.

En general se suele definir helicóptero como “aeronave sustentada y propulsada por uno o más rotores horizontales formados por dos o más palas” (o alas giratorias). Inventores de “aeronaves de alas giratorias” hay decenas, pero el primer helicóptero controlable en vuelo (1939) y producido en serie (1942) suele considerarse el de un ruso-americano, Igor Sikorsky, cuya configuración, con un único rotor principal y un rotor de cola antitorque, será el usual en la mayoría de los helicópteros actuales. Con él puede considerarse que empieza la historia de este tipo de aeronaves.

Aunque es verdad que, el primer helicóptero, en fase de prototipo, podría considerarse el Focke-Wulf Fw 61, diseñado por el alemán Henrich Focke en 1936, en realidad un inventor argentino afincado en España, Raúl Pateras de Pescara, había conseguido realizar el primer despegue y aterrizaje controlados con una nave de alas rotatorias … aunque no un vuelo completo igual de controlado, pues voló poco más de 700 metros en 1924.

De hecho, los españoles serían los protagonistas de la protohistoria de los helicópteros, pues el prototipo de Focke (cuya idea era dar el paso que le faltó a La Cierva, lograr el despegue vertical de los autogiros) se construyó a partir de su experiencia con los autogiros C19 y C30, y contando con la tecnología de rotores cedida bajo licencia de la Cierva Autogiro Company.

Y es que, en los años veinte del siglo pasado, el autogiro constituyó la invención clave para llegar al helicóptero. En síntesis, sobre la base de un monoplano con hélice tractora, La Cierva montó rotores cuatripalas contrarrotatorios no motorizados (es decir, que “autogiran”, que giran por la acción del viento relativo) y este “autogirar” es el que aporta la fuerza de sustentación para poder controlar la caída/aterrizaje casi vertical de la aeronave con el motor apagado (por avería o por decisión del piloto para aterrizar).

Su cuarto prototipo, el C4, se demostró efectivo en las pruebas realizadas en 1923 en Getafe, aunque la comercialización de su invento tuvo que hacerla en y desde el Reino Unido, con la Cierva Autogiro Company a partir de 1926, y en Estados Unidos con la Pitcairn Cierva Autogiro Company a partir de 1929.

Precisamente en la compañía americana trabajaría otro español, el alavés Heraclio Alfaro Fournier, amigo de La Cierva, quien introduciría el prelanzador en el autogiro, es decir, un sistema para transmitir fuerza del motor al rotor para acortar la carrera de despegue, hasta llegar a un despegue de salto casi vertical.

Otro español, Federico Cantero, había ido patentando desde 1910 diversas innovaciones a este mundo de las alas rotatorias con la idea de construir un verdadero helicóptero, la Libélula, un helicóptero monorrotor de tres palas en voladizo. Lo tenía prácticamente terminado en 1935, pero por culpa de la Guerra Civil se le adelantarían Focke, Sikorsky y otros. Aunque continuó investigando y patentando a partir de 1939, no existe constancia de que la Libélula llegase a volar.

En cualquier caso, muchos otros españoles podrían incluirse en una relación sistemática de primogenituras en la invención, tanto en los tiempos de Torres Quevedo, como en las décadas precedentes y en las que le siguieron, pero lo que necesitaba España no eran todos estos genios individuales surgiendo casi por generación espontánea, sino unas primeras estructuras institucionales sólidas y duraderas de las que surgieran de forma natural científicos, ingenieros e innovadores como en los países más avanzados de nuestro entorno.

Del Siglo de Oro a la Edad de Plata

Pero nuestro país no es una creación de los siglos XIX o XX. España fue el primer estado europeo merecedor de ese nombre (junto con Portugal) en el tránsito del siglo XV al XVI. Y sería también el primero en disponer de una institución, de un centro educativo e investigador internacional moderno superador de las universidades escolásticas, verdadero foco de atracción del conocimiento y de irradiación de sabiduría y punto de partida de nuestro Siglo de Oro: la Casa de Contratación de Indias. Creada en 1503 en Sevilla, con el florentino naturalizado castellano Américo Vespucio pronto como piloto mayor (director), y en ella encontraremos cátedras de Matemáticas, Cartografía, Cosmografía, Astronomía e Hidrografía.

En estos años de esplendor, España necesitaba a todos sus cerebros para la magna obra que se había autoimpuesto de conquista, colonización y europeización del Nuevo Mundo. Se movían las personas, circulan los cerebros y, con ellos, las ideas. Españoles de la península y españoles de los Países Bajos, Milanesado, Franco Condado, Nápoles, etc., compartían un conocimiento que iban ampliando y mestizando con unos saberes aborígenes (farmacopea, productos vegetales) que traían y difundían por Europa.

Pero la reforma protestante se consolidaba y la contrarreforma católica se organizaba: se convocaba el Concilio de Trento y Felipe II firmaba la pragmática de 1559 decretando el cierre de fronteras de los reinos hispánicos, prohibiendo a los naturales pasar a estudiar fuera de ellos y procurando que las influencias reformadoras extranjeras no llegasen a nuestros territorios. Era el punto de partida para nuestra decadencia, pero no nos habíamos apercibido aún.

Academia de Matemáticas, la segunda gran institución científica española

En la cima de nuestro largo Siglo de Oro, en 1582, con la corona de Portugal unida ya a las Hispánicas en la persona de Felipe II, éste decidía la creación en Madrid de la segunda gran institución científica española: la Academia de Matemáticas. Puesta bajo la dirección de Tiburcio Spannocchi y Juan de Herrera, sus cátedras de Matemáticas, Fortificación, Arquitectura, Cosmografía y Navegación debían contribuir a la formación de la élite intelectual dirigente del Imperio. El problema es que, con la vida cultural española centrada en las artes plásticas y la literatura, no habría españoles interesados en esos estudios, no se encontrarían foráneos naturalizados para ellos, y la Academia se vería obligada a cerrar definitivamente en 1625.

Finalmente, el Siglo de Oro español que nos han enseñado a todos sería el de Santa Teresa (1515-1582), San Juan de la Cruz (1542-1591), Cervantes (1547-1616), Lope de Vega (1562-1632), Quevedo (1580-1645), Velázquez (1599-1660) o Calderón de la Barca (1600-1681), y no el de los científicos (especialmente, naturalistas) ni los ingenieros (hidráulicos, de minas, de fortificaciones, navales, etc) que construyeron el imperio, cuyos nombres ni se recuerdan en la historiografía, exceptuando el gran Jorge Juan, uno de los pocos españoles que en el siglo XVIII podría considerarse postnewtoniano (aunque simplemente newtoniano habría sido suficiente) en una nación donde no se le permitía ser ni siquiera copernicano para no entrar en conflicto con la literalidad de la Biblia.

La decadencia duraría tres siglos, hasta que, en 1898, tocásemos fondo y eclosionase la Edad de Plata de la ciencia y la cultura española, en cuyo centro se encuentra la obra de Cajal y Torres Quevedo, y en cuyos extremos se encontrarían, respectivamente, las de Isaac Peral y Juan de la Cierva. Y esa nueva era en nuestra historia empezó, precisamente, durante las primeras décadas del siglo XX, gracias a una labor de institucionalización de la cultura, la educación y la ciencia que establecerá una base tan sólida, que permitiría superar tragedias como las de la Guerra Civil.

En efecto, en 1900, los conservadores (en el gobierno presidido por Silvela dentro del turno de partidos concebido por Cánovas del Castillo) decidían la creación de un ministerio que, sorprendentemente, no teníamos, el de Educación (entonces denominado de Instrucción Pública). Al año siguiente, desde el ministerio del Interior (de Gobernación se decía entonces, en un gobierno presidido por Azcárraga) dotaban un Laboratorio de Investigaciones Biológicas para un Cajal que acababa de recibir el reconocimiento internacional con la concesión del Premio Moscú por sus estudios sobre la neurona.

En 1904 era Torres Quevedo el que conseguía que, desde el Ministerio de Fomento (en un gobierno presidido por Maura) se crease el Centro de Ensayos de Aeronáutica para poder desarrollar su proyecto de dirigible autorrígido y realizar las pruebas del telekino.

Pero serían los liberales los que creasen en 1907 (desde un gobierno presidido por el Marqués de la Vega Armijo) la institución capital, la que constituiría el núcleo de la Edad de Plata: la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), presidida por un Santiago Ramón y Cajal que había rechazado la cartera de Instrucción Pública. Concebida como centro público de educación superior, entre las atribuciones de la JAE se encontrarían la ampliación de estudios (más allá de los grados otorgados por las universidades) dentro y fuera de España; las delegaciones en congresos científicos; las relaciones internacionales en materia de enseñanza; el fomento de las investigaciones científicas; la “protección” de las universidades e Institutos de Bachillerato; y, sobre todo, la concesión de pensiones en el extranjero a los jóvenes destinados a la europeización de España tras siglos de aislamiento.

En Alemania no se crearía hasta 1910 la Fundación Kaiser Wilhem para el Progreso de las Ciencias. En 1916 nacería el Consejo Nacional de Investigación. Portugal se creó en 1921 el Instituto de Investigaciones científicas Rocha Cabral. En Italia se constituyó en 1923 el Consejo Nacional de las Investigaciones. En Francia, el Centro Nacional para la Investigación Científica no se creó hasta 1939, etc. En suma, sorprendentemente, en los pocos años transcurridos desde el desastre del 98 hasta 1907, nos habíamos adelantado a los principales países occidentales institucionalizando la investigación científica.

Esta tarea se completaría en 1910, al llegar nuevamente los liberales al poder (en un gobierno presidido por Canalejas) y decidir la creación, por un lado, de un Centro de Estudios Históricos que reuniese los departamentos de investigación en Humanidades, y, por otro, un Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales que integrase el laboratorio de Cajal, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo de Antropología, el Laboratorio de Investigaciones Físicas de Blas Cabrera, el Laboratorio Seminario Matemático de Rey Pastor, la Residencia de Estudiantes y sus laboratorios, etc. Al mismo tiempo, Torres Quevedo ponía su Laboratorio de Mecánica Aplicada al servicio de una nueva Asociación [nacional] de Laboratorios.

Las bases eran sólidas y la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera apenas afectaría al funcionamiento de la JAE. Es verdad que se creó la Junta de Relaciones Culturales para evitar el monopolio de las relaciones internacionales por parte de la JAE, y que se decidió la renovación de parte de sus vocales por otros nombrados directamente por el gobierno, pero esto permitiría que, por primera vez, una mujer, María de Maeztu, se integrase como vocal de la Junta.

Además, la Dictadura adquiriría el nuevo edificio para el Centro de Estudios Históricos y conseguiría la donación por parte de la Fundación Rockefeller del nuevo Instituto Nacional de Física y Química.

En este marco institucional florecerían las generaciones del 14 y del 27, las protagonistas de la convergencia europea, y este es el marco que heredaría la Republica en 1931. Poca novedad llegaría a aportarse en el convulso período 1931-1936, más allá de inaugurar el Instituto Nacional de Física y Química en 1932 y poner en marcha en 1933 la Universidad Internacional de Verano en Santander. De hecho, aunque intentaron completar las carencias de la JAE en cuanto a transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad y a la industria, creando una nueva Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma (FNICER), poco más se hizo desde ésta aparte de crear algunos laboratorios de investigación en universidades fuera de Madrid.

En suma, habían pasado treinta años y Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, referencias básicas para entender la Edad de Plata, no se habían enterado de que la realidad del empuje de España y los españoles habían superado por sí solas sus controversias retóricas.

Y el empuje fue tan fuerte, las estructuras concebidas tan sólidas, que sobre las cenizas de la JAE y la FNICER se erigiría en 1939 un Consejo Superior de Investigaciones Científicas clave para la investigación y la innovación españolas que, junto con las Universidades, superarían la etapa de autarquía y el aislamiento del Régimen tras la II Guerra Mundial para ir abriéndose al mundo y retomar, especialmente a partir de los años sesenta, el reencuentro con la ciencia internacional que, tras prácticamente ya cincuenta años desde la muerte de Franco, seguimos disfrutando hoy, ocupando, como adelantábamos al comenzar estas páginas, el puesto número 15 en el ranquin de las potencias mundiales en Ciencia e Innovación.